Actualizar Octubre; ungir la imagen

Por Henry Eric Hernández

En 1989 el pueblo alemán derrumbó el Muro de Berlín. Con dicho momento, comenzó la era poscomunista y germinó la fe en el advenimiento de las democracias en el Este europeo. También en 1989, David Freedberg publicó The Power of Images, un libro en el que se preguntaba si, ¿ungir, lavar y engalanar las imágenes constituían acciones de homenaje, inspiradas por imágenes que ya eran operativas de alguna manera, o si eran meros ritos de consagración?

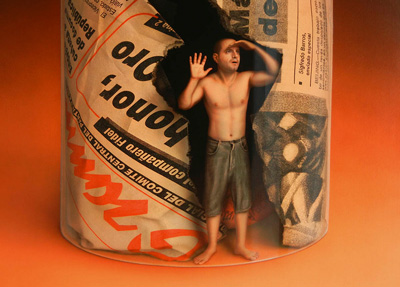

Visto desde tal pregunta, el poscomunismo, más que lavar su suciedad imaginaria, ha venido intoxicando la misma con un narcisismo auxiliado por restos de bienes culturales que se debaten entre el romanticismo memorialista y la conmemoración remisa, donde la narración se satura colocando el presente en un pasado intemporal. Piénsese en best sellers como las biografías de corte político, en películas y puestas teatrales, en los estudios académicos; en suvenires, como las gorras y camisas militares o el pañuelo palestino; en coleccionables, como las condecoraciones y documentos desclasificados; en el mundo de la moda, con el uso de las insignias militares soviéticas como complementos; en reportajes fotográficos, como los de la devastación en los Balcanes y la invasión a Ucrania; en actividades progresistas, como el turismo militante a Chiapas y a los países Árabes donde han acontecido revoluciones; en sentencias mediatizadas, como las censuras constantes a las Pussy Riot y a Ai Weiwei; en el nuevo enemigo de todos, visibilizado en los vídeos de los muyahidines afganos y los terroristas islámicos colgados en Internet; piénsese incluso, en la cobertura noticiosa de las manifestaciones internacionales contra las FARC y sus actuales negociaciones en La Habana. Así, el poscomunismo ha constituido un rito de paso político que, en el caso de celebrados Hybrid Regimes como Rusia, China, Taiwan o Zambia, ha servido para consagrar un nuevo tipo de autoritarismo que escoltado por las sutilezas de la competitividad económica sigue el ritmo propio de un comunismo tardío.

Quizás a esto, aunque prefiero no comerme el millo, se refirió el presidente Barack Obama al afirmar que había viajado a La Habana para acabar de una vez por todas con la Guerra Fría. Pero, lo cierto es que hoy, el poscomunismo resulta un sueño imaginario, con todo lo que implica querer y poder soñar. De tal sueño, nos invita a despertar el artista Renier Quer (Requer) con su obra Octubre actualizado mientras vuelvo en sí (2016).

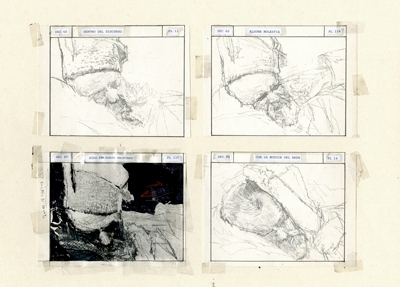

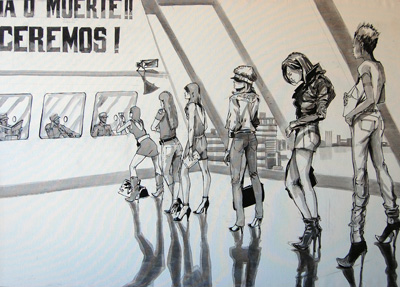

Sabemos que La huelga (1924), El acorazado Potemkin (1925) y Octubre (1927), películas todas dirigidas por Sergei Mijáilovich Eisenstein, constituyen hitos narrativos del cine revolucionario; pero hay más: constituyen ídolos imaginarios. Y, sobre el ídolo, nos dice la pensadora Marie-José Mondzain, que no es más que el destino de una imagen presa en el flujo de la pasión. Con lo cual, la idolatría, es en buena medida la adoración de un objeto a partir de las ilusiones visuales que nos provoca; objeto que veneramos gracias a lo que él venera. Por ello, al venerar, instituimos lo sagrado: erigimos la imagen como parte de una determinada topología fantástica, cuyos puntos cardinales están formados por los grandes esquemas y arquetipos constitutivos del imaginario diurno, mitificador siempre del gran relato. En ello se enfrasca Requer, en desmenuzar, fotograma a fotograma, el archiconocido gran relato contado en Octubre: la lucha proletaria contra la burguesía hasta conseguir la revolución. Sin embargo, Requer no ha mirado lo heroico eisensteiniano; antes bien, mina tal heroísmo con “lo mundano” que lo rodea, seleccionando para ello seres envueltos en cierta inactividad provocada quizás por la duda ante lo que ocurre, por el connatural miedo a la muerte, por la incapacidad para incorporarse y avizorar el porvenir, o por simple indiferencia. Lo relevante aquí, es que se trata de seres que, según la intransigencia militante, podrían ser tildados de cobardes; por lo que resultan inservibles para cualquier revolución, al no ser para definir el mal.

Con esto, la trama creada por Requer para actualizar Octubre, es narrativamente demoledora. Desplegada a modo de story board, la misma se divide en tres bloques asumidos como introducción, nudo y desenlace: en la primera pared, leemos la sinopsis de lo que sucederá; en la segunda, nos deleitamos con un obseso abarrotamiento de dibujos de personajes en shock, dormidos, pasmados, indiferentes, en definitiva, sumidos en dicha inactividad con relación a los acontecimientos; y en la tercera, apreciamos una imagen, engalanada con pomposa marquetería, del monumento del zar Alexander III. Pero, hay un detalle: la palmada que inserta Requer entre el segundo y el tercer bloque, para despertar a estos seres; para devolverlos a una supuesta actividad.

Digamos que en el story board propuesto por Requer, tal estado de inactividad sumerge a estos seres en un profundo sueño; si bien, al no presentar imágenes de ensoñación, Requer sugiere el uso del sueño como trance temporal: de espera de “lo que está por venir”. Ante esto, debemos ver el sueño como la advertencia de una futura actitud consciente; lo que entraña que quien sueña, debe comportarse con obediencia para obtener lo soñado al despertar: al volver a la realidad. Estamos así, frente a una variación del sueño de pauta cultural del que habla Jackson S. Lincoln, donde el encausamiento del deseo acontece gracias a la expectativa de tener un sueño específico que contribuya a un rito de paso, sea cual sea. De lo que se trata, es de comprender cómo en cada cultura los individuos son propensos a sueños predeterminados. Consecuentemente, si en una cultura específica los individuos sueñan con tal o más cual evento, deseo o anhelo, el hecho de soñar, el sueño en sí, refuerza el credo mítico al respecto, especialmente si es una cultura como la generada por los países comunistas, en la que soñar implica cierta utilidad discursiva en torno a la posibilidad de visibilizar “el futuro que se busca”. Dicho esto, podemos aceptar que todo lo que se quiere, primero se sueña; e inclusive, que lo anhelado, se absolutiza en los sueños. Asimismo, vale aceptar entonces que ha sido tal absolutización de lo anhelado, la que ha permeado el discurso político cubano y la creencia social en él, respecto al sueño de la Revolución; o más inicuo aún, ésta se ha absolutizado como la conditio sine qua non para poder soñar. Y, de igual modo, tenemos que aceptar que tal absolutización, es la que permea hoy el sueño de la sociedad cubana para con el poscomunismo, aun cuando éste sea moderado desde el discurso oficial con sentencias como: no necesitamos que el imperio nos regale nada.

Pero, ¿qué hacer con el detalle de la palmada y la vuelta en sí que provoca? ¿Qué hacer si al despertar estos seres y volver a la actividad, o si al continuar nuestra mirada hacia la tercera pared en busca del desenlace, nos encontramos, todos, con el monumento imperial? ¿Qué hacer con esta imagen final? Sabemos que monumentum, según la etimología latina, se considera expresión de permanencia: de lo imperecedero. A ello se debe que sea la destrucción del monumento zarista, el acto con el que comienza la película Octubre: un acto de iconoclasia constitutivo del imaginario revolucionario universal. Sin embargo, como todo buen destructor dado a quebrantar referencias simbólicas, como en este caso las del poder del mal, la turba revolucionaria presentada por Eisenstein deja una huella que ayuda a recordar las penurias del pasado: el pedestal del monumento custodiado por dos águilas. Pues, lo que se deja en pie, puede ser utilizado como elemento estabilizador, capaz de incitar al próximo deseo de lucha, de precisar la próxima revancha simbólica. No obstante, como todo recambio simbólico siempre acarrea paradojas, era de esperar que dicho elemento sirviera, además y sin duda alguna, para edificar sobre él llegado el momento necesario. Y, es en este punto, donde Octubre actualizado mientras vuelvo en sí, se convierte en una lección -por así decirlo- de obra de arte poscomunista, tanto por lo que narra como por el ídolo imaginario que emplea para ello. Pues, al consagrar la imagen del comienzo como final, el story board requeriano subvierte la película eisensteiniana haciéndonos ver que, el poder destronado, el monumento destruido, el icono odiado, suele ser engalanado, aun cuando nos parezca tarde, como una imagen deseada. Y, es profesando tal deseo, que confinamos el destino de esa imagen a la prisión de nuestras pasiones, brotando de estas, de forma inminente, nuestros anhelos individuales: nuestros sueños colectivos.

De esto parece avisarnos Requer con su actualización de Octubre: de que no vale la pena absolutizar, una vez más, nuestros anhelos en sueños y menos aún como ensoñaciones. Al actualizar Octubre, Requer unge su imaginario, o más específicamente, el quid de su trama, es decir la derrota del imperio y el establecimiento de la revolución, para consagrarlo a la revisión del sueño poscomunista. Y con esto no se trata, remitiéndonos al caso cubano, de percibir la llegada declarada de nuestra era poscomunista, o sea “la apertura” formalizada el 17/12/2014 y los cambios que le deben seguir, como un mal naciente. De lo que se trata, es de volver en sí antes de que nos despierte una palmada y nos ponga, desamparados, ante un mismo poder totémico ataviado como algo novedoso; o siendo más cautos, se trata de no quedarnos en shock, dormidos, pasmados, indiferentes, en definitiva, sumidos en la inactividad ante lo que acontece. No obstante, pienso que el aviso que nos lanza Requer con su actualización de Octubre, se torna más perverso si hablamos de imagen y medio. Y no me refiero a la relación convencional entre ambos términos, sino al reclamo conceptual, al reclamo de transmisión entre las comunidades imaginarias, que nos hacen las imágenes una vez que las distinguimos en sus cuerpos mediales, una vez que las animamos y les exigimos vivir con nosotros, que les permitimos que nos engañen y nos coaccionen, nos identifiquen y nos guíen; una vez que les consentimos, inclusive, que sobreexcedan nuestra muerte. Dicho esto, lo perverso requeriano radica en el story board: ese medio con el que se planifica una película y que no deja escapatoria alguna en lo que a cuidar su esencia a la hora de realizarla se refiere. Pues, Requer propone una nueva película que filmar y su story no deja opción alguna en cuanto al final, que nos despierta y nos planta indefensos frente a un mismo poder. Y, al igual que en la Revolución de Octubre de Eisenstein, que en las nuevas democracias euroasiáticas y africanas, que en el imaginario revolucionario universal y en el imaginario poscomunista actual, dicho poder no viene de fuera, no es invasor, sino que rebrota desde dentro, compuesto por la misma savia que el que se pensaba depuesto con el cambio.

Así es como Requer inserta en el arte cubano reciente el story board como un ámbito medial apto para pensar sobre la imagen, como en esta ocasión la del sueño poscomunista; es así como el aviso de Requer, se nos desnuda como una contundente afirmación.

Ver más obras del artista