La relatividad de vicio

Por Loliett M. Delachaux

La presencia del erotismo en la cultura, ciertamente, es muy antigua. En las artes plásticas, por ejemplo, cuando el hombre comenzó a moldear la arcillar para crear ese primer ideal de belleza, «la venus paleolítica», ya estaba manifestando una relación con el cuerpo y los atributos femeninos. Más adelante, Lorenzo Bernini no sólo describe una experiencia mística en el afamado complejo escultórico El éxtasis de Santa Teresa, sino una especie de “unión íntima” con Dios donde queda reflejada, sin dudas, una visión extremadamente erótica del pasaje bíblico. Otras interpretaciones han sido directas, sin regodeos ni dobles lecturas; sería el caso de las deliciosas imágenes que ilustran las novelas del Marqués de Sade, censuradas durante siglos. Lo cierto es que en todas las épocas los artistas han mostrado interés por acercar las prácticas a su particular noción de erotismo. En la mayoría de los casos, asociada a la concepción de libertad: la libertad natural de lo humano.

Tanto el erotismo como los elementos asociados a este, entre los que se hallan el placer, el deseo, la comunicación, entre otros; generan un conflicto de poderes en el que se enfrentan la retórica moralista que lo enjuicia y la necesidad casi biológica de hablar de esa experiencia maravillosa que es el sexo. La facultad crítica del arte, álgida en la detección de este tipo de dilemas ha hecho del tema un leitmotiv, no sólo para demostrar la hipocresía social que se vive al respecto, sino también desde lo que aporta a la propia creación, al estimular la capacidad de hacer, superando los principios de la razón y los convencionalismos. En la historia del arte cubano muchos han experimentado con formas intensamente eróticas. La invitación al disfrute, al deleite de los cuerpos en los desnudos de Servando Cabrera o la violencia en las transparencias de Carlos Enríquez suponen un camino. Pero también están aquellos que emplearon motivos sexuales para hablar de etapas, de contextos, de culturas; ahí están las junglas de Wifredo Lam y las orgías de símbolos ideológicos en las obras de Flavio Garciandía (serie Tropicalia). Así, pudiésemos estar citando un grupo interminable de ejemplos contemporáneos, arrastrados por disímiles razones hacia ese universo creativo.

Marlys Fuego (Las Tunas, 1988) es una artista cubana que muestra especial inclinación por estas ideas, las cuales amolda a su joven y desprejuiciada visión. Ha instaurado una línea de trabajo donde estos conceptos ganan y pierden sentido en la medida que demuestra que todo ello es un constructo humano y, por tanto, depende del punto de vista, el contexto y el momento en que se examine. Al insertarse de forma definitiva en nuestro complejo universo de las artes visuales (Tesis de grado 2006-2007), irrumpe con un ensayo pictórico de excelentes resultados. Estas primeras obras coqueteaban con una peculiar figuración que ocultaba más de lo que decía. Con ellas, la artista generaría en el espectador cierta incertidumbre en relación a las formas percibidas; el color y la luz no importan, llama la atención la singularidad de la imagen, evidente manipulación del encuadre, del detalle a resaltar. Tal extrañamiento no incita a la alienación del sujeto respecto a lo observado, por el contrario, la intención es acercarlos a elementos del entorno que, si se quiere –y casi siempre es así– pueden ser asociados morfológicamente a símbolos eróticos. La alusión a ese “imaginario sexual” advertido en la textura arrugada de un tronco de árbol (Perforada, 2007), en los restos de una tubería doblada (Elevación, 2007) o en un provocador detalle arquitectónico (Al final de la columna, 2006); devino punto de partida para acercarse, al tiempo que adentrarse, en cuestiones más específicas respecto a la sexualidad: los estereotipos de género, la imagen, el consumo, el erotismo y su contraparte la pornografía.

Pasada la primera década del siglo, comienza una etapa en su creación muy distinta a aquellas pinturas un tanto provocativas, pero aún apegadas al ejercicio académico. Entonces, Marlys exploró la posibilidad de expandir su repertorio de soportes, sin caer en la retórica seudoconceptualista de subordinar los medios a la finalidad de la idea. Para ella los nuevos recursos expresivos, como las lentejuelas, la textura de las telas, los diferentes objetos, etc., serían en sí mismo portadores de una carga expresiva única. En estas nuevas propuestas se manifiesta una madurez en la conjugación de técnicas, soportes, ideas y gestos; por lo que forma y contenido irán abrazados hasta alcanzar su debido grado de fusión. En ese sentido, sus ideas transitarían el camino hacia una visualidad propia, estableciendo un contraste con el resto de la producción plástica emergente de la Isla.

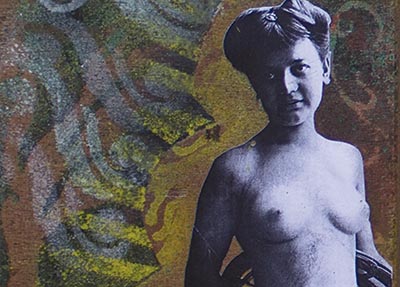

Por el momento, la pintura sigue presente en muchos de sus trabajos, ahora como telón de fondo de un espectáculo donde la añadidura será el principal foco de atención. Hablo de grandes collages como Pendiente, Muñeca de papel, Softdrink o Mi papalote en los que la influencia del pop es evidente a la hora de resaltar el aspecto banal o kitsch de determinados discursos. El comercio del cuerpo (femenino), la manera en que los medios de comunicación publicitan ciertas imágenes, la creación de formas de consumo entorno a un mundo fetiche, construido desde la artificialidad, constituyen algunas de las reflexiones que sugieren estas piezas.

En ocasiones la necesidad de generar un diálogo más directo, más sensorial y exclusivo con el receptor implica romper con los límites del marco. En el caso de Marlys, podemos constatar un interés recurrente en reducir esa distancia que separa al individuo de sus deseos y fantasías sexuales. Intenta hacer de ello un acto común y corriente. Por lo que no es suficiente ver, también hay que tocar, sentir, disfrutar, probar (Regalo para los buenos tiempos, 2013), imaginar. Y para saldar esa deuda construye objetos que denomina esculturas blandas. Éstas con reinterpretaciones de juguetes sexuales que no solo recrea, sino que nombra y personaliza. Los materiales con que originalmente están hechos estos objetos (plástico, silicona, resina) son sustituidos por suaves y finas telas a las que adhiere alfileres, cintas, lentejuelas. El resultado visual advierte una dualidad entre el alfiletero –utensilio empleado en las labores de costura– y los juguetes sexuales; desacralizando la manera en que tradicionalmente se ha encasillado a la mujer y estimulando su libertad para satisfacerse a sí misma.

«La infancia atribuye a su propia ignorancia y torpeza la incomodidad del mundo, le parece que lejos, en la orilla opuesta del océano y de la experiencia, la fruta es más sabrosa y más real» dijo Juan José Saer en El Entenado. Y precisamente ese binomio infancia-adultez, esa línea difusa, imperceptible, la cual la naturaleza humana está destinada a transgredir, es un elemento a resaltar dentro del trayecto de esta creadora. Sus muñecas –símbolo reiterado en muchas de sus piezas– se convierten en protagonistas de múltiples escenarios. Algunas aparecen sumergidas en una pasta blanca, como si su propia pureza, o el paso del tiempo –esa madurez ineludible que nos exige la vida– se las estuviese tragando, llevándose así toda su infancia, toda su ingenuidad. Otras están encerradas, enmarcadas a manera de trofeo en una caja de lentejuelas, perlas y telas brillosas (Boca abierta, 2013), en un intento por conservar lo que está destinado a perderse. Quizás “las más aventuradas” aspiran a la orilla opuesta del océano, donde imaginan la vida más completa, más consciente y más fácil. Sin embargo, permanecen en esa transición, convirtiéndose en un juego para adultos (Casa de muñecas, 2015).

Otro tipo de muñeca es la que figura en su serie de fotografías en cajas de luz titulada Bondage; A diferencia de aquellas, estas son humanas. Las posturas evidentemente ficticias fomentan escenarios construidos alrededor de la estética erótica, de las prácticas sexuales entre las que habitan dominación, sumisión, sadismo. Marlys convierte esta tradición en un acto de placer creativo –y, por qué no, retiniano– donde el cuerpo, aun encordado como obra de arte, expresa su autonomía y altera los roles preestablecidos.

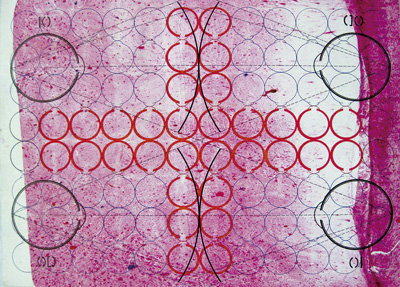

Un tanto lejanas a la visualidad manifestada hasta el momento se hallan algunas piezas que exploran cierta proximidad al público desde alternativas más experimentales. Los nuevos artefactos que la artista crea, sin dejar de ser agudas provocaciones, implican también conectarse con sus referentes, con la historia y con las sutilezas del juego que propone. Juliette, 2015 y Justina, 2014 son los nombres que Marlys les ha concedido a sus cajas de aire, dentro de las cuales, pelotas de papel flotan en constante y desenfrenado movimiento. Éstas han sido creadas a partir de Histoire de Juliette, ou les Prospérités du vice y Justine ou les Malheurs de la vertu, novelas del Marqués de Sade. Ambos libros no sólo fueron prohibidos por su explícito contenido sexual, sino también por sus ideas radicales en relación a la organización social y religiosa de la época. Más allá del trasfondo histórico, Marlys se acerca a los textos precisamente para ahondar en esa curiosa relación entre los conceptos de bien-mal, de vicio y virtud. Para ello recurre a códigos contemporáneos en busca de una solución que le permita congeniar visualmente dicha analogía. La forma “virtuosa” en la que se han confeccionado las pelotas (con la técnica del origami) se yuxtapone al texto “vicioso” que las compone. De esta manera, intenta deslindar cuestiones vinculadas a la relatividad de los conceptos, de los estatus, de los puntos de vista. El vaivén es un valor añadido, para enfatizar, con la brevedad de la acción, la propia fugacidad del tiempo, de la realidad, de la vida.

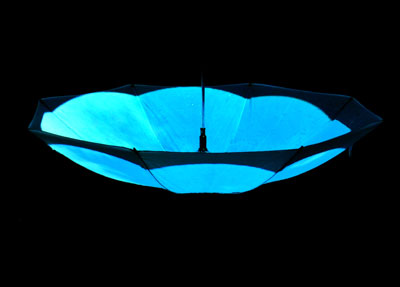

Hace un tiempo, Marlys Fuego pensó en un proyecto de exhibición que no sólo fuese una sumatoria de sus piezas más logradas, sino que pudiese reflejar el propio espíritu de sus obras, en una muestra que desbordara el espacio galerístico. Así fue cómo surgió “Pink”, 2015, una exposición personal que reunió un conjunto de obras donde se mezclaba pintura, fotografía, videoinstalación, cajas de luces, objetos. La artista creó un espacio de socialización inmerso en el espíritu de una sex shop. Algunas de las piezas funcionaban como elemento decorativo (Paraíso II, 2015), otras implicaban la participación (Shinning y Desvelada, 2015). La música, las luces, el ambiente de fiesta, también eran parte de aquel espacio-acontecimiento. “Pink” trasladó a la artista a un terreno proclive a lo sensible y afectivo, cercano a una estética relacional que busca una mayor proximidad al público, para conmoverlo y transmitirle ese sentir sexual que respiran sus piezas.

Philiph Roth mencionó alguna vez «la conocida paradoja pornográfica: hay que tener en alta estima la inocencia para disfrutar mancillándola». Creo que Marlys dialoga a su forma con esa distancia entre lo bello y lo sucio, entre lo ingenuo y lo obsceno, entre descubrimiento y olvido; un fragmento de tiempo finito y a la vez eterno, conforme ocurre en cada uno de los seres humanos.