La muchedumbre y el artista

Por Magaly Espinosa

“…estos seres padecen de un extravío que no los conduce a ninguna parte…”

Héctor Antón

Tomar la multitud como tema principal de sus composiciones pictóricas, le ha permitido al artista Alejandro Gómez combinar elementos de diferente procedencia, como son técnicas fotográficas y pictóricas, concepciones filosóficas y sociológicas, el espacio público y los significados que pueden surgir del ir y venir en ellos.

Las aproximaciones a la fotografía están establecidas a través de técnicas de acercamiento, alejamiento, encuadre y montaje, las pictóricas, por el uso disímil del color, los tonos pastel, en algunos casos, el claro-oscuro, en otros, reproducciones más expresionistas en aquellas figuras que se encuentran en los primeros planos, e inclinadas hacia la abstracción en las que se alejan.

En general, el hecho de basar la construcción de sus obras en fotografías realizadas a diferentes personas en espacios públicos, que luego son incorporadas una a una en el lienzo, hace que a partir de la manera en la que se les disponga, puedan cobrar en el conjunto una apariencia de movimiento. La mirada al entorno, los gestos personales, los mutuos, o las posturas que se adoptan cuando no está claro hacia dónde nos dirigimos, son interrumpidos por el flash de la cámara, pero al ser reproducidos dentro del conjunto, lo que tienen de individual e íntimo se confunde. Sin embargo, esa imagen es valiosa porque nada habla más de las épocas que lo que las envuelve: las formas de vestir, los ademanes y los gestos, nos aproximan a la vida cotidiana sin que sea necesario mucho esfuerzo para conocerla.

Walter Benjamín refiriéndose al espacio publico apuntaba: “(…) existir en espacios públicos es más bien sinónimo de estar bajo la vigilancia pública, la censura y la carencia de poder político” (1) Por ello, ningún acercamiento a lo público es ingenuo, este espacio siempre es conflictivo, pueden producirse en él, manifestaciones, movimientos sociales diversos, represiones masivas y brillantes elocuciones, y que esto comporte las más diversas interpretaciones.

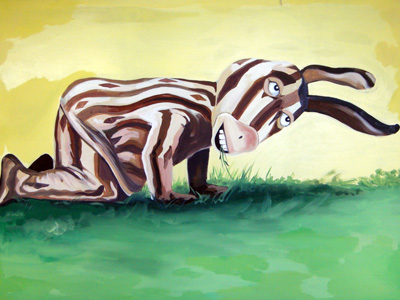

En el gentío, la clase social se disipa, se suele pasar de un estrato social a otro, sin que en ese instante, eso tenga importancia, son “no lugares” como diría Marc Augé. Pero, si nuestra mirada se detiene en los personajes que recogen los lienzos de Alejandro, advertiremos que en todos los casos son transeúntes que vemos a diario en el deambular por la ciudad. Los movimientos públicos son así, impersonales e imprecisos, portadores posiblemente de las angustias y los miedos que nacen cuando atravesamos una multitud.

Ese sentido de impersonalidad explica el por qué en sus pinturas la vida es representada, no hay narraciones, por ello, lo interesante de sus composiciones no emerge de lo que se nos dice, sino de lo que suponemos puede sucederle a los que se saludan, conversan, dialogan, sonríen, esperan o dudan. En algunos casos, hasta las piezas constituidas por imágenes extraídas del conjunto, son personificadas de manera incompleta, y así no se separan totalmente de él.

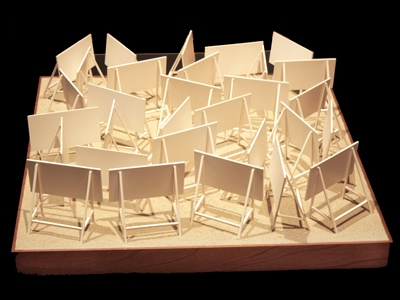

Una línea de su creación especialmente sugestiva, tanto en lo formal, como en las posibilidades de lectura que brinda, se encuentra en aquellas obras que muestran grandes planos de color junto al desplazamiento de figuras diminutas. Por ejemplo, la obra Dibujo No.1 (2006) presenta un plano blanco serpenteado en negro, que culmina en figuras también en negro, colocadas unas tras otras, simulando estar a la espera de algo. Tal composición recuerda los juegos visuales de los inicios del cine cuando se indagaba sobre cómo lograr el movimiento. Es una imagen que embruja por su sencillez y elegancia alcanzada con pocos recursos visuales.

Los conglomerados humanos y todas las posibilidades estéticas que brinda reproducirlos, son aprovechados por el artista para experimentar con la pintura, aunque suceda, como él señala, que “la técnica siempre es una trampa”.

En cuanto a las concurrencias en el tema, hay una comunidad entre estas obras y las que exhiben las piezas de Andreas Gursky o Spencer Tunick, sin embargo, las que nos ocupan no se interesan en hacer conflictivo el desnudo o en complejas composiciones de lo masivo, se trata, como decíamos, de mostrar a la gente tal cual son, en el instante en el que se juntan en amplios espacios públicos. El antecedente más elocuente de nuestro contexto se encuentra en las extraordinarias composiciones de Antonia Eiriz, en ellas las figuras de los actos políticos eran despersonalizadas y evaporadas.

Ya Erich Fromm había estudiado el significado de la vida social en su libro El miedo a la libertad escrito en el año 1942. Este pensador se preguntaba, desde el movimiento moderno, sobre las posibilidades que tiene el hombre que vive inmerso en la sociedad y depende de ella, si podía alcanzar a ser libre. Su interrogante sigue abierta. A ella se enfrenta todo el que toque el tema del espacio público, esta trampa a cualquier tipo de fe.

1 Buck-Morss, Susan. “Dialéctica de la mirada”. Ed. La Balsa de la Medusa. Madrid, 1995. Pág. 376. Cita de un libro de Benjamín del año 1934.