Países privados y paisajes públicos

Por Iván de la Nuez

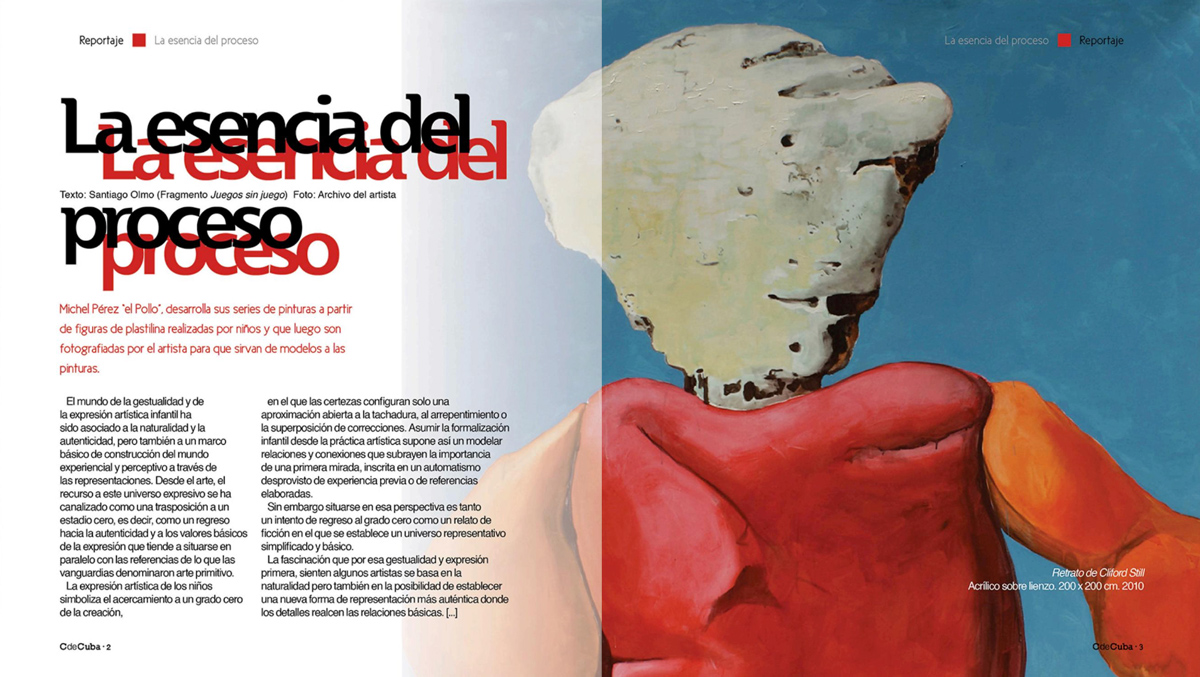

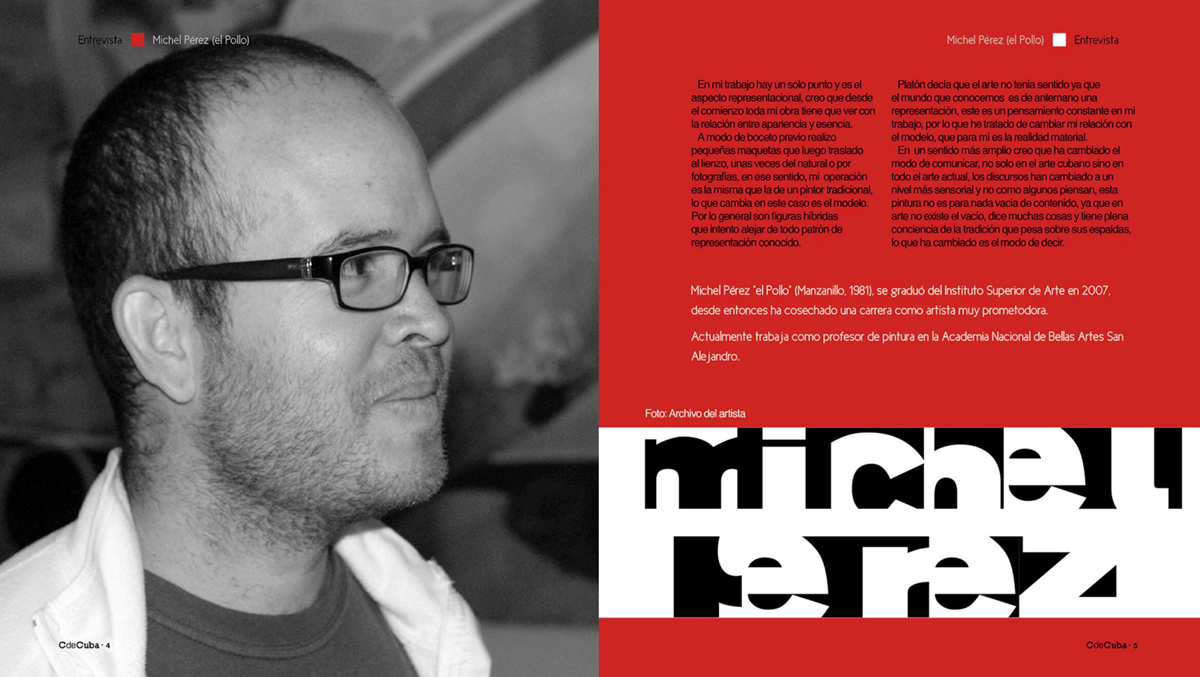

El arte de Jorge Mata. Proviene, como él mismo, de su experiencia cubana, pero se ha visto obligado a crecer en un paisaje personal, en medio de una crisis cultural de gran envergadura. El arte de Mata, entonces, describe, todo un recorrido sintomático de nuestros tiempos posteriores a la caída del Muro de Berlín, pero también de su vida en una ciudad mediterránea como Barcelona. Ese tránsito dibuja el plano por el que se desplazan sus obras actuales. Ese tránsito que va de un país comunista a una condición poscomunista, de una nación a la condición postnacional que asume Cuba en la era de la globalización, desde las formas ideológicas de los segundos ochentas cubanos hasta modos antropológicos en los que se desborda la experiencia del artista.

Jorge Mata representa dentro del arte contemporáneo a aquellos sujetos que, formados en una realidad, en este caso la realidad cubana, se ven obligados a abandonarla y crear sus piezas en otros paisajes. Individuos que transitan del país publico al paisaje privado, dentro de una poética múltiple, transcultural y heterodoxo, pero con la continuidad de una línea tenue, pero persistente, que mantiene la fijeza de la propia experiencia. Son las obsesiones, fantasías, venturas y desventuras de un saber privado, que tiene como común denominador el hecho de habitar un paisaje ignoto y desértico en la intemperie del mundo.

Mata ha asumido el reto con denuedo, y ha sabido romper con el calorcito de un arte domestico, autorreferencial y solipsista, dibujando una elipse que va desde la isla hasta el mundo, gobernada por intemperie y por la forma posnacional que define el mundo contemporáneo y la ruptura de sus fronteras.

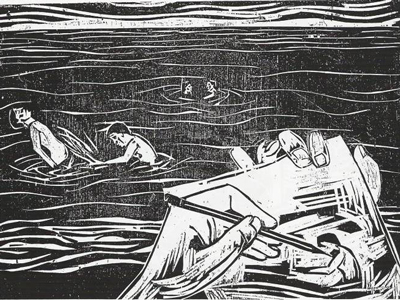

Para llegar a esta situación Mata, desde luego, ha navegado otros mares. Sus piezas, en Cuba, atendían a las formas en que la política atravesaba la vida cotidiana. De muchas maneras, Mata ha sido una especie de artista “somático-político” que ha asumido cualquier posibilidad del entorno a partir de su experiencia. Él ha realizado una trinidad entre política, su experiencia y el arte que ha formado parte de su formación. Así, en 1993 puede apropiarse del El Grito, de Munch para convertirlo en una disonancia de silencio, una voz inaudible pero que puede sin embargo ser percibida. Su experiencia en el exilio también ha alterado la construcción de sus piezas. Ahora, las obras de Mata son todavía “somáticas”, pero es el elemento cultural el que atraviesa la experiencia, y hay un marcado trabajo antropológico donde se adivinan los modos de operar de Ana Mendieta, Juan Francisco Elso o José Bedia. Se trata de una obra mucho más madura, que abarca un paisaje mayor, más diverso y menos acotado por “la maldita circunstancia del agua por todas partes”, que diría Virgilio Piñera en La isla en peso para definir las angustias de la insularidad. Ahora Mata puede mezclar a Elso, Mendieta o Bedia con las maneras con las que Cindy Sherman trasviste su espacio privado o los usos que hizo Tàpies de su característica cartografía.

Mata sabe que las presencias no sólo se presienten o “nos llegan” de lejos. Las presencias también se construyen, con aquello que nos rodea (miel, caracoles, barro, carbón), mientras que los trofeos mayores son los privados, que las oraciones se escuchan desde el gesto más que desde la palabra (como ya lo había conseguido en Grito), que las caligrafías arman las piezas, son estéticas en si mismas (Ave Madre) o que todo puede convertirse en mitología personal como ocurre El imperio de la costumbre.

Mata construye altares, instalaciones, elegantes dibujos o piezas escatológicas, pero por encima de todo, construye mapas. Las cartógrafas singulares e irrepetibles que saben convertir el paisaje público de la intemperie en un país privado, sin otros escudos, himnos o banderas que no sean los propios.