La noche en lugar del día

Por Magaly Espinosa

La muerte “Aunque es hija de la noche y hermana del sueño posee como su madre y su hermana el poder de regenerar…” (1) pues no es precisamente una personificación como Thánatos, “…feroz, insensible, despiadado…” (2) “…Es revelación e introducción. Todas las iniciaciones atraviesan una fase de muerte antes de abrir el acceso a una vida nueva…” (3)

Rodney Batista es un artista arriesgado, tocar el mundo abandonado por la vida requiere mucha confianza en las fuerzas propias.

Más que el tema de la muerte en si mismo, Rodney lo que busca es esa capacidad de regeneración, que contienen los cambios de estado por el que pasan lo seres vivos, en ese infinito ciclo de vida y muerte y de muerte y vida. En busca de ello, orquesta tres sistemas de relaciones: de lo orgánico consigo mismo, de lo orgánico con lo inorgánico y de lo orgánico dispuesto en paisajes y en ambientes que los decoran, cargando de narraciones las propias apariencias.

Sus obras, que no están ordenadas en series, vuelven siempre sobre ese tema: darle vida a la muerte a través de apariencias que transmutan, inspirándole otros sentidos a los restos dejados por la vida.

Si un tema ha sido tratado de las formas más variadas e increíbles es este referido a la muerte, se podrían citar los ejemplos de los artistas Tania Bruguera, Victor Vázquez o Andrés Serrano, los que se acercan a él como un medio de contacto con seres queridos fallecidos, de crear lazos para el mutuo reconocimiento con ellos, o de incitar a sucesos que nos hablen de las causas de la muerte. Tania en la exposición Ana Mendieta-Tania Bruguera logra un vínculo con la desaparecida artista, estableciendo una comunión con obras realizadas por ella al utilizar fotos de performances hechos por Ana y otras enviadas a un concurso de fotografía, junto a la reconstrucción de varias de las realizadas entre los años 1976-1984. Víctor por tu parte, crea un libro de fotografías “El reino de la espera”, en el que rememora la vida de su amigo desde su infancia hasta su muerte.

Andrés Serrano, en la serie “La morgue: causa de muerte”, hace fotografías a 40 cadáveres no identificados, tomando imágenes, a veces de cuerpos enteros, a veces solo de partes, “…estableciendo una relación entre las posibles causas del fallecimiento y las huellas que dejan los forenses cuando manipulan los cuerpos…” (4)

Rodney no sigue ninguna de estas posturas creativas, su manera de tratar el tema es descarnada, dura y riesgosa, porque actúa sobre el vestigio más implacable de la muerte, aquel que mantiene el cuerpo con apariencias de vida. No indaga en las circunstancias que pudieron provocar la muerte, en rituales de magias y hechizos; más bien recontextualiza los cuerpos extintos en un nuevo “orden visual” sin adentrarse en sus identidades: Así da paso a otras vidas, a otras apariencias, como si fueran entidades que consiguen transitar por el laberinto que une la muerte a la vida.

La transformación y la reconstrucción es el centro de sus composiciones, retórica que le imprime un sello personal a su creación, deviniendo en una especie de antropólogo, como diría el artista y profesor Andrés Tapia–Urzúa, (5) y ciertamente es así, pero lo es de una forma muy particular, pues no le interesa investigar en cómo se comportan las costumbres y los hábitos, más bien disfraza o engalana los restos humanos o animales, para poder humanizar los últimos vestigios de la apariencia física que aún conservan.

En muchas de sus imágenes las expresiones o los rasgos con los que se identifica y define lo físico, están más apegados a lo conceptual, pues la aspiración del artista se enfoca en el sentido metafórico que expresiones y rasgos infieren. Por ello su “culto” a la muerte es una reverencia irónica, al procurarle nueva vida a esos restos, desde un juego entre elementos orgánicos e inorgánicos y su mutua interrelación, facilitando la metáfora o la alegoría que contienen las piezas en su sentido social y cultural.

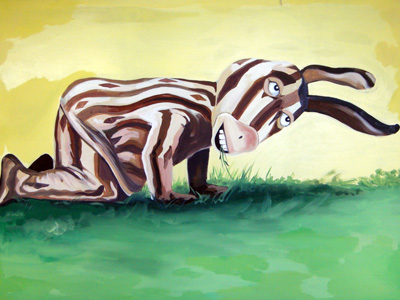

Siguiendo las distintas vías adoptadas para combinarlos, quisiera detenerme en algunas obras a través de las cuales se pueden apreciar los procedimientos que emplea en su construcción. Cuando lo orgánico se encuentra consigo mismo, Rodney logra las imágenes más impactantes, que en su conjunto evocan la soledad, el miedo o el abandono, su diálogo queda enmarcado en lo que son por sí mismas, nombradas e iluminadas por los títulos. Tomemos como punto de partida la fotografía Fósil, en ella la figura que se nos muestra está compuesta por el cuerpo de un conejo y la cabeza de un carnero, pero la naturaleza nunca los une así. Un fósil es resultado de la acción del tiempo, generalmente es de una gran belleza, producida por efecto del viento, el agua o el sol. Aquí el agente natural que orada, transforma y sintetiza, es el propio artista, la imagen es agresiva, un híbrido dispuesto al salto, al ataque, y como muchas otras, levita sin que nada la sostenga.

En la nombrada Horizonte, se percibe un lagarto con una larga cola que se pierde en el mismo borde de la imagen. El título la colma de poesía, solo la cola se refiere a él, en un gesto que da vía a la metáfora, que recuerda la referencia a lo que significa el horizonte como límite, frontera, punto final. Este lagarto no es ninguna de esas cosas, es el gesto del creador el que ha conseguido dotar de ese poderoso significado, a un ser de apariencia tan vulnerable; mientras que Primavera, está compuesta por cabezas de palomas que parecen dialogar unas con otras, son restos disecados, pero la comunicación que conquistan desde ese aparente diálogo las anima.

En otra dirección, se encuentran las imágenes que unen lo animado con lo inanimado, sobresalen por el cierto humor de algunas y la imaginación de las circunstancias en las que son situadas. En la obra Descanso, por ejemplo, se aprecia un cuerpo humano en la posición que anuncia el título. Mientras todo el cuerpo está disecado, el rostro y las manos conservan vestigios de piel, está adornado con atuendos femeninos que nos brindan datos sobre su posible sexo, información poco común en la obra del artista, pero que completan la sensación de calma que la imagen ofrece. No sabemos si se trata de un descanso brindado por el sueño o por la muerte, ello pierde importancia ante una imagen que impacta por la propia apariencia del cuerpo en estados distintos de descomposición. La muerte ha caminado lentamente y quizás sea ese viaje el que el artista desea representar.

Cercana a esa pieza se halla Galán de noche. Una primera apreciación puede darnos la impresión de que su mayor atractivo descansa en el título, que parece parodiar el nombre de un perfume masculino. Las esencias destinadas a los hombres generalmente hacen gala del glamour de las dotes físicas de su posible consumidor, la armada por Rodney es todo lo contrario, ni siquiera sabemos a qué cuerpo viste el raído traje, mientras que el rostro tiene una expresión entre asombrada, triste, y adolorida. Es una figura frágil, un caminante del que no sabremos si atravesará el laberinto en el que se encuentra o saldrá de él.

Entre las obras, Bonsai es una de las más poderosas, está formada por fetos de niños que cuelgan de un cactus, se ramifican formando un pequeño árbol. Asumen las poses de los niños cuando se acaban de despertar, son cultivados, aunque haya sido interrumpida su formación humana.

Lunático nos trae la imagen del cadáver de un gato de cuyo vientre sale el hilo de una bola de estambre. Se dispone al retozo y al juego, con la libertad que lo haría el portador del nombre con el que ha sido designado: loco, maníaco. No hay animal en la mitología que tenga tantos atributos como este, pues puede aparecer como el dios del Sol, RA, o transformado en héroe o en demonio, pero nuestro artista sólo lo anima al juego, bajo la condición precaria de su forma.

Como última combinación, aquella que le da más colorido a los montajes, están las imágenes dispuestas en espacios y paisajes que forman el ambiente de situaciones ideales creadas por el artista. En este sentido, la obra Cadeneta, nos acerca a 7 fetos de niños enlazados por el juego al que el título se refiere. Ellos miran en diferentes direcciones participando de un movimiento que surge de la pose en la que han sido dispuestos, conversan sobre un fondo rojo que aporta vivacidad al supuesto juego infantil. Siguiendo esta perspectiva en la composición de las piezas, sobresale la obra Oasis, es un fragmento del cuerpo de un cadáver colocado dentro de un lavamanos. En esta ocasión, más que un paisaje, es un escenario creado por el artista. La imagen impacta por la manera de recordarnos la sed, hay una necesidad creada en ese escenario, un espacio falseado que metaforiza con ironía el título.

Tapia-Urzúa (6) señala que la obra de Rodney nos obliga a reconsiderar lo que sabemos (o queremos entender) socio-culturalmente, respecto al concepto de la muerte y de su residuo, el cadáver, el cual es también un tabú que explota a través de su obra, y por ello algunos la catalogan de irreverente, extraña, alienante, sin límites sociales-morales, aceptables o de “mal gusto”. Creo importante añadir esta interesante reflexión porque hace evidente una paradoja: ¿Se puede hacer arte penetrando un tema tan escabroso?

En mi opinión, es esa circunstancia y las vías estéticas elegidas por el artista, lo que hace meritorio su trabajo. La conjugación de metáforas y alegorías, montajes y escenarios ideales, hacen de él un “iniciado” poseedor de poderes que le permiten dar a la muerte, vida, situándolas en una condición que se balancea entre lo bello y lo grotesco, lo real y lo artificial.

Figuras y ambientes son presentadas en espacios ideales en los que, en la mayoría de las veces, flotan ingrávidas. Ellas no habitan el mundo conocido, al verlas surge el dolor porque no pertenecen a nada. Quizás ese sea el motivo del artista para vestirlas y adornarlas, tratando de que reencarnen y vuelvan a nacer, o por lo menos, en un breve espacio de tiempo, consigan de nuevo ser partes de la vida.

1- Chevalier, Jean. Diccionario de los símbolos. Ed. Herder. Barcelona, 1986. Pág. 731.

2- Ídem. Pág. 732.

3- Ídem. Pág. 731.

4- Espinosa, Magaly. La levedad del ser. (El cuerpo en la fotografía contemporánea latinoamericana). Catálogo de la exposición Bordes inasibles. Diálogos acerca del cuerpo. Centro Damián Bayón. Instituto de América de Santa Fe. Andalucía, España. Pág 41-42.

5- Comentario realizado por Tapia-Urzúa en correo enviado a la autora.

6- Idem.

Ver más obras del artista