Crear la vida y el arte… el método de un joven poeta

Por Daleysi Moya Barrios

Aconseja Rilke a un iniciado en la empresa poética, en una de sus más bellas cartas:

«No escriba versos de amor. Rehúya, al principio, formas y temas demasiado corrientes: son los más difíciles. Pues se necesita una fuerza muy grande y muy madura para poder dar de sí algo propio ahí donde existe ya multitud de buenos y, en parte, brillantes legados (…). Describa sus tristezas y sus anhelos, sus pensamientos fugaces y su fe en algo bello; y dígalo todo con íntima, callada y humilde sinceridad.» (1)

La idea de renunciar o evitar el tratamiento de cuestiones demasiado trascendentales constituye un temor (devenido sentido común) que embarga a la gran mayoría de la intelectualidad de nuestro tiempo. El pánico al pecado de la superficialidad, a la ligereza del procedimiento crítico, impide el acercamiento a aquellas cuestiones que a través de la historia del pensamiento humano, han sido inquietudes perpetuas. Nunca han tenido tal vigencia y estricta aplicación los consejos que Rilke dirigiera a un joven poeta.

La necesidad de penetrar en los intersticios más angostos de cuanto nos preocupa en este instante, ha convertido las búsquedas de corte trascendentalista, en posturas fuera de moda. Solo unos pocos osados asumen el riesgo que semejante empresa conlleva, de ellos una buena parte fracasa en sus propósitos, el resto produce obras maestras. Uno de esos creadores que poseen la grandeza de acercarse a problemáticas de esta naturaleza desde una humildad inusitada, es Yunior Acosta (Yimmy). La clave de su éxito radica precisamente en el equilibrio que se establece entre la robustez de su discurso artístico y la fuente prístina desde la cual emanan sus reflexiones.

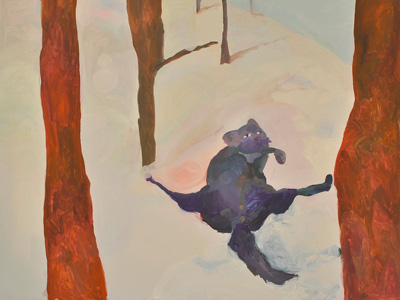

El quehacer de Yimmy se halla signado por su sencillez expresiva. Más allá de su dominio de la técnica taxidermista y del modelado escultórico (que confieren a su obra cierta espectacularidad), sus piezas revelan una especie de esencialismo contenidista que en muchas ocasiones puede resultar lírico, en otras infantil, lúdico. Por momentos dudamos sobre el trasfondo que su quehacer revela, las respuestas más evidentes, las primeras en aflorar, no siempre satisfacen al pensamiento de la sospecha sobre el que se ha fundado el consumo del arte contemporáneo.

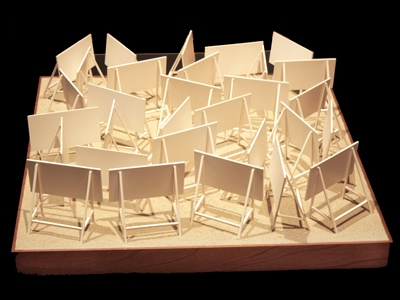

En su más reciente muestra, Maestro de cocina, inaugurada en la galería Servando el pasado mes de agosto, Yimmy vuelve a sorprendernos con su operatoria: nos llama la atención sobre un fenómeno de carácter ontológico desde sus manifestaciones más simples, aquellas que se invisibilizan de tanta exposición. La idea central gira en torno al tema de la creación, tanto desde su concepción religiosa como terrena. Una especie de paralelismo simbólico entre el mito genésico judeocristiano y el milagro “pequeño” de la creación humana (ya sea vital o intelectual) se propone desautomatizar nuestro pensamiento y arrojar luz sobre la grandeza que alberga la más frágil de las creaciones implementadas por el hombre.

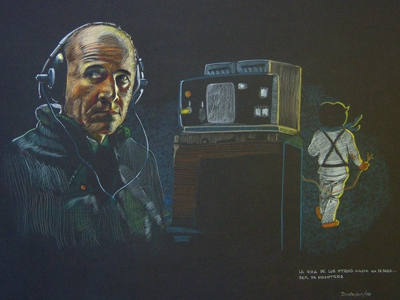

El carácter celebratorio de la obra humana (y su belleza) queda demostrado cuando Yimmy canoniza la figura de su padre mediante su representación escultórica en un busto de resina y metal. El padre se instaura así como protagonista no solo del proyecto curatorial, sino de la existencia del propio artista, un hombre común, sin grandes hazañas, responsable no obstante, del acto maravilloso de otorgar vida.

Una serie de piezas de la exposición conecta con el espacio de la simbología judeocristiana, de los pasajes bíblicos, sin embargo, su objetivo, más que ponderar una forma específica de concebir la creación, es el de demostrar la estrecha relación que se establece entre sus principios conformadores y las dinámicas terrenales (entendible en tanto toda religión es resultado de la construcción humana).

Es interesante asimismo, que todos estos elementos se encuentren insertos en medio de ese otro relato paralelo en el que Yimmy gusta en distenderse, que está relacionado con entender la creación también como resultado de mezclas y cruzamientos. En este punto, sus posturas se mueven por áreas conectadas con la generación de sentidos desde el pensamiento, desde el arte. Una vez más el proceso creativo se nos presenta desde una perspectiva sencilla, conteniendo, no obstante, una serie de reflexiones de gran hondura y complejidad.

Resulta que Yimmy en esta muestra, acaso sin proponérselo, asume y rechaza a una vez los consejos de Rilke. Si bien se acerca a un fenómeno de insondable complejidad, lo hace desde una autenticidad que no deja espacio para caminos erróneos. Criterios diversos, puede ser, posiciones, concordancias y desacuerdos, pero en ningún caso es pertinente hablar de equívocos. Su palabra es demasiado suave (aunque segura), sin intenciones de imponerse, de tener la última de las verdades. A la manera de ese grande (y una vez más vuelvo al gran poeta checo) Yimmy ha hablado con íntima, callada y humilde sinceridad.

1 Rainer Maria Rilke. Cartas a un joven poeta. Editorial Gente Nueva, La Habana, 2004. pág. 9