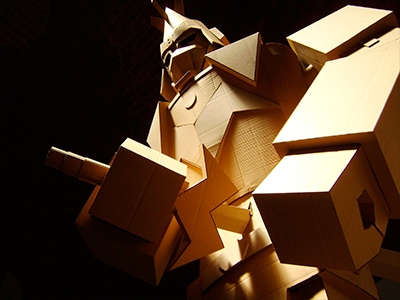

Moralejas de cartón

Por Wilber Aguilera

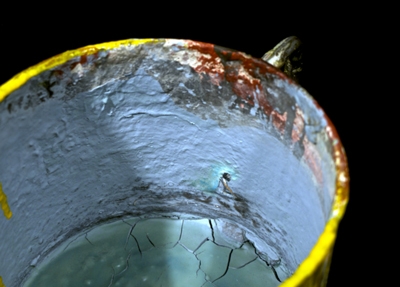

Es difícil creer en la realidad que nos rodea, y más cuando aparentemente se nos muestra pura y transparente, donde todo está bien, muy bien, con tremendas estructuras y bases supersólidas, pero de pronto y sin saber nadie por qué, comienzan a aparecer grandes grietas en los muros en los que siempre creímos y en las estructuras poderosas en las que una vez confiamos ciegamente. Y de esas grietas, el tiempo las fue deteriorando más y más, y a esos muros con sus estructura se les iban cayendo pedazos poco a poco; y de pronto como por arte de magia en el interior de esos muros se percibe un nuevo material que a medida que se desprendían del viejo muro los pedazos de concreto y ladrillos iba emergiendo a la luz el nuevo material que yacía en el interior.

Hasta que en un amanecer todos quedaron sorprendidos cuando vieron en el lugar de los viejos muros, nuevos muros de cartón, a todos le asaltaba la duda ante estos grandes muros de cartón, nuevos y misteriosos, que parecían cajas gigantes.

Nadie se atrevía a levantar la voz, ni a pelear, ni a romper ese muro para desvelar el misterio de su interior, y allí se quedó como si nada. Con el tiempo fue pasando desapercibido, ya nadie le prestaba atención, y como se veía bien ese nuevo muro de estructura de cartón, (bueno, mejor que los viejos y agrietados en los que alguna vez creíamos) allí se quedó.

Pero el tiempo pasó y según iba pasando el tiempo, se iban tornando en cartón todas las cosas que quedaban alrededor del muro.

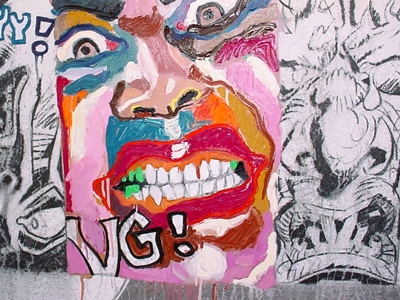

Era como una onda expansiva, con un diámetro, que cada vez era más grande y abarcador, transformando todo lo que se encontrara en su paso, como edificios, carros, calles, plantas, árboles, animales, y por último poco a poco, las personas también fueron mutando y todo el mundo se convirtió en cartón.

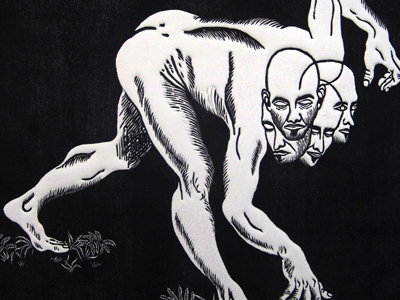

Todos los colores desaparecieron, todo era ocre, todo monocromático, todo parecía como una gran maqueta de cartón, una escenografía gigante, donde todas las personas quedaron convertidas en simples marionetas que luchaban por sobrevivir, unas de una forma y otras aprovechándose de las demás, pero eran todas iguales, sin diferencia, a todas les colgaban los mismos hilos, largos y pesados hilos por los cuales eran manipuladas desde arriba, pero eso no era lo peor.

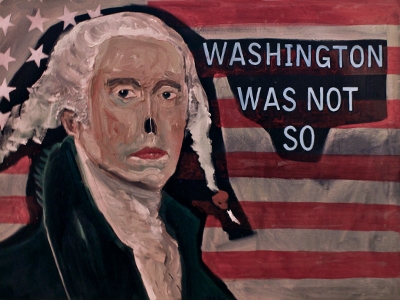

La mayoría de estas marionetas no tenían ni la menor idea que habían cargando por muchos años con esas pesadas y largas cuerdas que se extendían hacia arriba y que seguramente no eran de cartón.

Por otra parte, muchas de ellas también buscaban una forma de escape, pero pocas se atrevían a cortarse los hilos porque pensaban que esa era su única forma de vida, pero cuando algunas descubrieron la forma de cortarse los hilos y quedar con vida, se dieron a la fuga, muchos les siguieron, pero otros los menos, prefirieron seguir luchando, aun con el costo de seguir aguantando los insoportables hilos que fugaban hacia arriba.

Todo aquello parecía una gran película de ficción, donde todo era igual a todo, todo era de todos y nada era de nadie. Una porción de realidad en distorsión y en experimentación, flotante dentro de una burbuja, que no refleja nada de su exterior,con una atmósfera en su interior que simula o parece ser real y al final no es más que camuflajes y fachadas de cartón.