En busca del replicante Jorge Luis Marrero

Por Mailyn Machado

No recuerdo cuando fue la última vez que vi una exposición personal de Jorge Luis Marrero. La obra de este artista brilla por su ausencia de las galerías locales, también como integrante de las muestras colectivas que, con argumentos disímiles, abundan en la capital del país. Otro tanto sucede con la literatura dedicada a la actividad artística nacional contemporánea. Ni siquiera en aquella que se remonta a la etapa inicial de su desarrollo, los años 90, resulta una tarea fácil encontrar su nombre. Como si su trabajo no lograra hacerse del espacio que le corresponde en el complejo paisaje de la plástica insular.

Me pregunto ¿cómo es posible que su producción no logre encadenarse con las tendencias que han sido señaladas por la crítica como dominantes de las últimas décadas del arte cubano? Quizás la repuesta se halle en su ruptura con el retorno a la herencia de la representación que dio lugar a una de las etiquetas más populares en el consumo de la pluralidad creativa de los 90.

La llamada “recuperación del paradigma estético”, perdió crédito desde que Marrero fuera a dar con sus dibujos infantiles y los convirtiera en materia de sus trabajos adultos y profesionales. Las lecturas posmodernistas sobre su discurso tuvieron que ser reajustadas, aunque se le continuó adjudicando el principio de la “apropiación”.

Es cierto que el tema de la originalidad parecía seguir sobre el tapete. Las pinturas de la historia del arte, específicamente los cuadros de Roy Lichtenstein que en sus comienzos reprodujera con exactitud sólo constriñendo sus dimensiones (físicas y artísticas) para convertirlos en recuadros de sus comics, cedieron paso a una obra propia.

Aunque el autor de los originales y las copias sobre cartulina o lienzo respondía ahora al nombre propio de Jorge Luis Marrero, no se trataba de la misma persona. Entre quien firmaba con trazo indeciso y poco firme las composiciones de la infancia, y el que lo hacía en la adultez sobre y con materiales profesionales, habían transcurrido años de experiencias artísticas, pero sobre todo vitales. Esos dos sujetos, a pesar de responder al mismo apelativo, eran diferentes. La evolución y sedimentación del Yo mediaba entre ellos.

Es por eso que al iniciarse esta etapa de trabajo ambos exhibían juntos. A pesar de que el artista transcribía con fidelidad los dibujos de su niñez, también los mostraba. Éstos aparecían atados a la pieza en cuestión. Forrados con nailon, se adherían a la superficie como un hago constar que permitía comprobar su existencia real y datación histórica. Mas su interés superaba la necesidad de certificar una procedencia. Intentaba introducir al sistema artístico contemporáneo un original cuyo pedigrí estético resultaba doblemente ilegítimo. El objeto consumido no procedía ya ni del museo histórico ni de la redimida baja cultura, se trataba de la expresión casi pura de una subjetividad individual propia aunque distante en el tiempo. De existir, la apropiación iba en contra del principio posmoderno de la intertextualidad.

Un juego irónico de segundo grado emanaba de esta estrategia. Con un simple gesto de elección, el autor institucionalmente afianzado se ocultaba tras la firma de un productor sin jurisdicción artística pero con una identidad creativa auténtica, la del imberbe Jorge Luis Marrero. Y lo que es aún más cínico, ese “arranque de originalidad” ante la incomprensión de sus primeros tanteos con la representación, como él mismo lo bautizara con mofa, redundaría, lejos de en una disolución, en una sacrílega afirmación del sujeto declarada en ausencia por la indefinición del firmante.

El resultado fue más allá del hallazgo de un paradójico estilo personal. En él se realizaría el anhelado (re)encuentro de un código íntimo. Ni siquiera en aquellas primeras producciones, que parecían corresponder a la efervescencia posmodernista de la escena plástica nacional, sus intereses se reducían al sofisticado ensayo de la recombinación de textos. El foco delirante de este artista nada tiene que ver con la hasta hoy célebre sentencia de “no hay nada nuevo bajo el sol”. Por el contrario, exhibe un matiz moderno, vanguardista si se quiere, a saber: los modos en los que se traduce en representación lo que visualmente inferimos como realidad y la consecuente creación de una figuración propia. De ahí que no encontrara mejor fuente de reparación que las imágenes graficadas compulsivamente durante su niñez.

Visto desde la distancia, esta solución parece ahora predecible. Su ansiedad infantil por retener las imágenes fugitivas de la experiencia y dar rienda sueltas a la imaginación a través del dibujo, se conservaría en la que aún puede considerarse como la más persistente de sus prácticas: el comic. El mismo género en el que en In the World of the Art aplicara el código pop de Lichtenstein con el único objeto de dialogar sobre el universo de lo real.

Todo aquel que tiene el privilegio de repasar el archivo de historietas de Marrero, no puede hacer otra cosa que notar la identidad figurativa que las encadena a las representaciones del niño que fue y constituyen los originales de sus piezas actuales. Como si sus primeras obsesiones hubieran encontrado un asiento natural en sus ficciones adolescentes y de adultez, unidas, además, por una formalización gráfica sintomáticamente muy similar.

A primera vista esto pudiera parecer sólo un dato curioso. Después de todo, el tono humorístico y escatológico de sus caricaturas induce a leerlas como un simple divertimento. Lo interesante es que esa diversión se remonta a las aulas de la Academia Nacional de Bellas Artes, como si se tratara del fruto de la distracción de un estudiante aburrido e irreverente. De hecho, este ejercicio que hoy ya puede considerarse un hábito, se desarrolló como una actividad paralela a sus trabajos de clase, aparentemente inmune a la instrucción artística que iba recibiendo.

Quizás él mismo la considerara como un chiste, lo que freudianamente hablando se traduce como una manifestación del inconsciente. Y quizás también por eso, por considerarla una práctica placentera, más cercana a las sesiones de dibujo libre de la educación primaria que a las serias entregas de la formación profesional, las protegió instintivamente de estas últimas, por el bien de su sanidad. Plus, la repetición.

Eso que los psicoanalistas, especializados en terapia infantil, consideran como el principio fundamental de la interpretación clínica del grafismo, lo es también del procedimiento creativo de Marrero. La reproducción como estrategia, tiene en él un ascendente más abstracto que el derivado de la obligada causalidad de sus narraciones visuales. Me refiero a ese especial sistema simbólico que articula sus historietas con los dibujos que realizara de pequeño. El mismo que permite deducir la existencia de un lenguaje muy personal en el archivo de sus imágenes.

Toucher o eureka, da igual, lo cierto es que, en medio de sus irónicas críticas a la institución arte y los tanteos con los códigos representacionales heredados, fue a dar con la vía de sublimación de uno de sus deseos artísticos más latentes: el hallazgo de una lengua propia.

La misma naturaleza del dibujo infantil así lo acredita. Cuando un niño pinta, nunca copia, siempre inventa y crea. Se trata de un proceso espontáneo de traducción a signos gráficos de la aprehensión de sí mismo y del mundo que lo rodea. En él se despliega un lenguaje otro: oculto, silencioso, no verbal. De ahí que sea el canal por excelencia de la manifestación del inconsciente, y de ahí también que, a pesar de sus devaneos entre la imaginación individual y lo simbólico colectivo, constituya la fuente más auténtica, por personal, de la representación.

Al reproducir con exactitud las escenas garabateadas en su niñez, Marrero practicaba irónicamente una intertextualidad muy cercana a la llamada intertextualidad negativa. O lo que es lo mismo, accedía a través de la copia a una originalidad tal como fue entendida por la modernidad. Se aproximaba a un texto libre de intertextos ajenos. ¿De qué otro modo le hubiera sido posible a un sujeto adulto en posesión de una mano académicamente formada evitar de manera tan radical, más que las influencias, el uso de los sistemas dados para la representación?

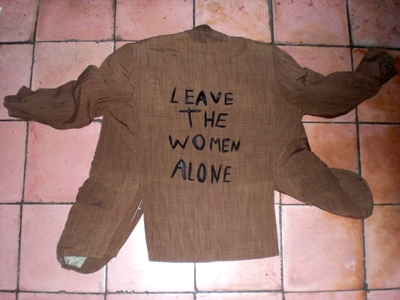

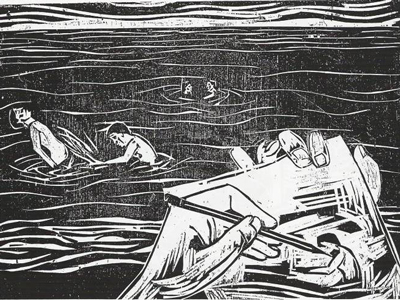

Incluso, los rebautizos que sufrían sus creaciones infantiles muchas veces insistían con sorna en ese paradójico hallazgo: “La pinga para Dubuffet” (1998), “Después de Portocarrero” (1998), “A todos los niños les gustan las balsas no sólo a Kcho” (1998). Pero la ironía superaba el hecho de que esa repetición de sí mismo diera lugar a un resultado único, libre de antecedentes artísticos. Se encontraba también en el contraste entre la sofisticación del procedimiento y el “barbarismo” estético que otorgaba la unicidad. De cualquier forma, éste sería tan sólo un juego bastante eficiente, Marrero es todo menos un artista ingenuo. Sabía que ese retorno al punto de partida, que intentaba sortear la herencia educativa en materia de arte, nunca podría ser total. Por eso, esa parcialidad, lejos de una frustración, se convertiría en la brecha por la que avanzaría el proceso investigativo de toda su obra.

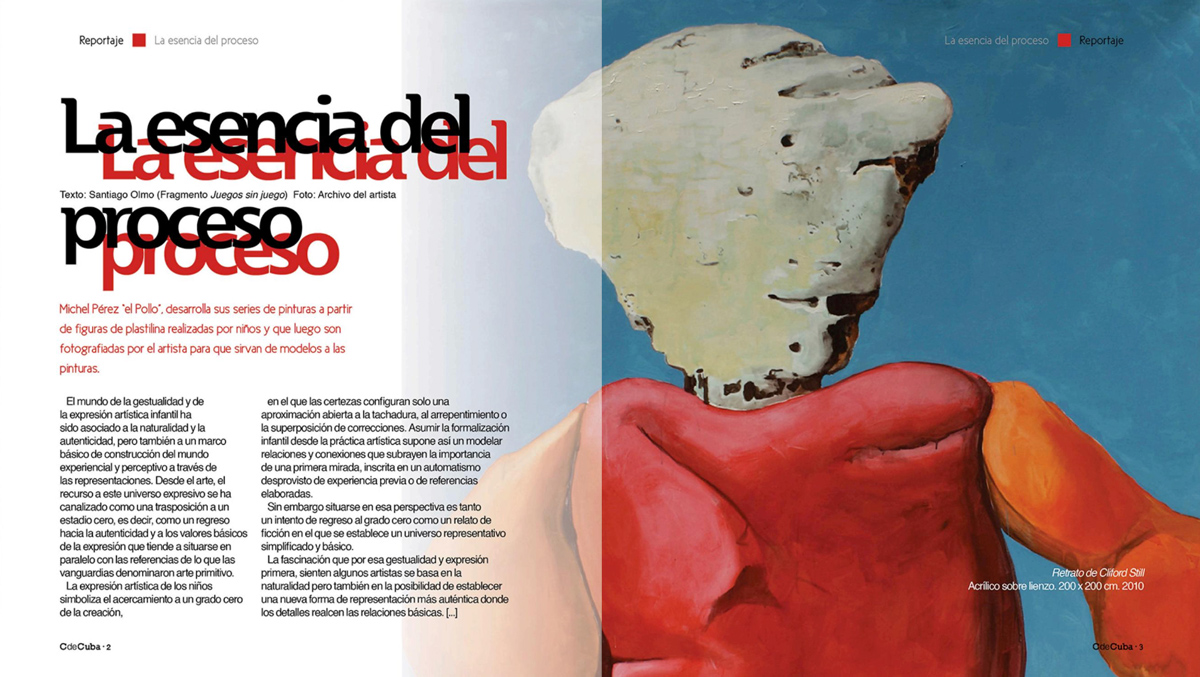

En la actualidad se encuentra en lo que él mismo denomina su “etapa helenística”. Y no le falta razón. Tal vez algunos de los rasgos que le permitan identificar de esta forma a los dibujos de 2008, sean las novedades técnicas e iconográficas que incorporan. Esta serie de trabajos parte de su tanteo con otros medios de representación artística ligados a las nuevas tecnologías.

Como antes el interés en su propio código simbólico lo condujera a sus conocidas esculturas en alambrón, en las que intentaba traducir sus dibujos al plano tridimensional con materiales más sofisticados, en 2004 la creación de un nuevo sistema figurativo lo llevaría a iniciar Placeres íntimos. En aquellas piezas utilizaba programas de computación y empleaba de manera más sistemática el video.

El punto de partida se encontraba también en el desarrollo consciente de otro de sus divertimentos estudiantiles, ahora con rasgos más patológicos si se quiere. Según relata en “Muela dura”, el statement de sus Placeres…, durante su estancia en San Alejandro estuvo casi un año sin tocar los pinceles excepto para dar cumplimiento a sus deberes académicos. En su lugar, intentó acogerse a la herencia paterna y dedicarse a la escritura. De esa experiencia lingüística sólo obtuvo como resultado el retorno a un nuevo lenguaje visual. “Empecé a virar los dedos de mis manos en poses extrañísimas, dándoles significados, o sea, hallándoles parecidos representativos con la realidad; como cuando nos tumbamos a mirar al cielo y designar las nubes como ‘perritos’, ‘gaticos’, ‘caritas’, o cualquier otra cosa, en dependencia de la salud mental de cada cual”.

Las posibilidades que le ofrecían el fotoshop y el video para recrear con veracidad las asociaciones establecidas a partir de esa “torcedera de manitos”, lo hizo retomar aquellos “recónditos performances”. Aparentemente distante de los rasgos formales que lo distinguían como artista, esta nueva iconografía no hacía más que redundar en los “límites epistemológicos” de su obra, demostrando no sólo que cuando de percepción se trata los sistemas simbólicos son inagotables, sino que las obsesiones artísticas son tan persistentes como las más pedestres angustias humanas.

De ese intercambio con los medios electrónicos de reproducción se deriva el empleo del video bing en la realización de sus dibujos más recientes. La proyección ampliada de la imagen previamente escaneada de sus composiciones infantiles, le permite aislar los detalles y hacer variaciones en la composición y escala. Como resultado la manipulación de los originales adquiere nuevas dimensiones.

Cierto es que ésta siempre estuvo presente. El principio de la repetición fue el punto de partida de un procedimiento que establecía la intervención del artista Marrero en las creaciones del imberbe Jorge Luis desde el momento mismo de su selección. Si bien hasta el 2000 la repetición de sus dibujos siempre fue exacta, ya en la superficie planimétrica, ya en la volumetría espacial, en ese mismo año comienza la serie Obras recientes en lienzo que se extiende hasta el 2001. En ella incorporaba las figuras que había identificado y rastreado como modelos primarios. La inversión de éstas últimas, casi siempre de cabeza, garantizaba la inmunidad de los originales, al tiempo que enfatizaba el contraste entre ambos. De ahí que aquellos trabajos, entre los que aparecía “Tres héroes, los libertadores me salen mal”, pudieran considerarse como un examen demostrativo del proceso de formación de los patrones representacionales.

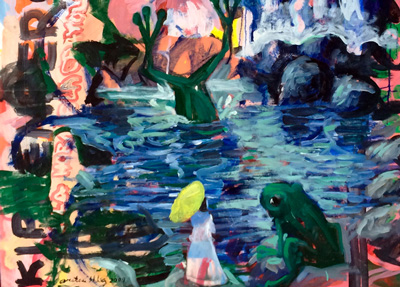

En las piezas del 2008 su participación se vuelve más explícita. El “barroquismo” que muchas de estas ostentan se debe a la promiscua superposición de sus diferentes códigos simbólicos. Como si el interés investigativo en la representación hubiera derivado finalmente en una gustosa y por tanto libre apropiación de los sistemas iconográficos propios.

Las figuraciones salidas de la mano educada, los signos resultantes de sus Placeres… y los personajes de sus comics se sobreimponen a las imágenes de la niñez, ahora como consecuencia de asociaciones más espontáneas. Es por eso que, por momentos, algunos detalles ganan en naturalismo. La presencia del artista llega incluso a hacerse inmediata a través del autorretrato (“Si tu mirada matara”, “Si mi mirada matara”).

Asimismo se incluyen personajes de gran actualidad mediática. En una especie de antecedente premonitorio, se adelanta a las elecciones estadounidenses de noviembre de 2008. “Our Golden Boy”, “Gato enfermo persigue a Barack” o “Gran jefe indio ver a próximo gran padre”, asumen, como muchas de sus obras, el humor narrativo de sus historietas para hacer sarcásticas crónicas de la política internacional.

Pero quizás donde el autor profesional se manifieste con mayor fuerza sea en la reiteración de sus obsesiones más íntimas. A estas alturas decir que la obra de Jorge Luis Marrero es autobiográfica resultaría redundante, si no fuera para señalar que el principio de reproducción que la distingue deriva de manera inevitable en un interés autoanlítico y en un consecuente examen social.

“Por alguna caprichosa razón –me comentaba en una conversación que nada tenía que ver con el arte– tengo la costumbre de conservar en la memoria hechos o escenas que no puedo entender en el momento en que ocurren, como a la espera del día en el que logro explicármelos finalmente”. Volver de manera selectiva sobre su “pasado pictórico”, ese archivo del inconsciente perpetuado en imágenes visuales, es el equivalente artístico de esa estrategia del pensamiento aplicada a su vida. En las íntimas sesiones sicoanalíticas a las que conlleva el ejercicio de su actividad pictórica, desengaveta conflictos que nos afectan a todos. Éstas tienen, además, significativas potencialidades terapéuticas porque siempre van calzadas con efectivas dosis de humor.

Es por eso que muchas veces en la recurrencia a sus obsesiones temáticas se despliegan algunos de los lugares comunes de la sociedad cubana, como son, por ejemplo, el sexo y la política (“Invocación”, “No mamita él no va en serio”, “Sadic Behaviour”).

Así, el escrutinio de las vivencias propias lo conduce a un diagnóstico nacional sin pretensiones históricas exhaustivas, pero con aportes clínicos muy eficientes.

Tal vez por eso el carácter helenístico de sus últimas producciones encuentre una explicación definitiva en la afirmación de la subjetividad. A través de la libre apropiación de su complejo vocabulario personal, el artista conciente que es Jorge Luis Marrero, se abandona a sus más acuciantes deseos. Y lo que es más sintomático, el aumento de sus intervenciones por medio de la repetición formal y temática, redunda en el establecimiento de una expresión individual en la que definitivamente se confunden el autor adulto y el niño que éste fue.

La libre asociación entre ambos resulta una coartada perfecta para tratar con soltura “dramática” conflictos sensibles en el plano íntimo y colectivo. Es la forma más eficiente para burlar toda clase de censura. Tanto la personal como la social, sucumben ante el desplazamiento entre lo que se muestra con descaro y lo que se encubre con picardía.

Ese poder de síntesis ha sido otra de las fachadas medulares ofrecidas por la naturaleza de sus originales. La cadena asociativa que se despliega entre lo que se percibe y experimenta y su representación, hace de las composiciones infantiles creaciones casi conceptuales. En ellas la elipsis, esa declaración en ausencia, constituye muchas veces la verdadera llave de acceso al código figurativo.

También lo es para la obra de este artista que ha discursado siempre desde la omisión. La de él como autor, la de su nombre de las listas más reproducidas del arte cubano contemporáneo y la del corrimiento implícito en su lenguaje visual que encuentra su sentido definitivo entre lo que oculta y lo que deja ver.

Ver más obras del artista