Libros empaquetados, abiertos en círculo, amarrados con un cable, apenas sellados por una tira, aparecen en las obras de Yasiel Álvarez.

Libros empaquetados, abiertos en círculo, amarrados con un cable, apenas sellados por una tira, aparecen en las obras de Yasiel Álvarez.

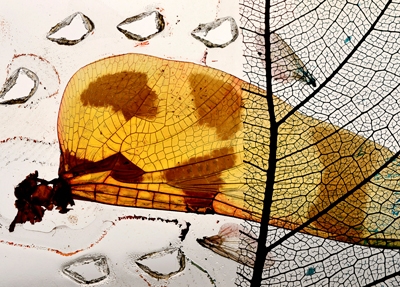

Leticia Sánchez logra reencontrarse con la intimidad ideal que le ofrece la enajenación mental, apropiarse de fotogramas cinematográficos.

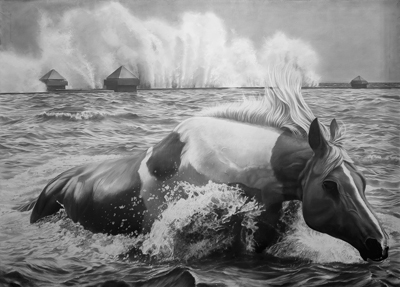

La pintura es el medio elegido por Orlando Boffill (La Habana, 1964) cuya obra se caracteriza por la figuración y el collage.

Las sillas, la losa colonial, el desnudo femenino, el espacio atemporal y metafísico parecen ser constantes en la obra pictórica de Ángel León Valiente.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Retrato de la artista adolescente

Por Magela Garcés

Hay artistas mentirosos y artistas sinceros (podríamos decir falsos y verdaderos pero estas denominaciones me dan comezón). Explico.

Para Tolstoi, y obvio, también para mí, una de las características de lo que él llama “arte verdadero” es la capacidad que tiene la obra de causar en el receptor la misma impresión (emoción) que el creador ha sentido. Es decir, cuando el artista se cree de veras lo que hace, cuando es consecuente consigo mismo, con sus convicciones, y se entrega en todo su ser a la obra, entonces esta se vuelve verosímil, satisfactoria, convincente, auténtica; en una palabra: sincera. Así logra la pieza una potencia y una robustez metafórica capaz de envolver al receptor en una experiencia estética palpitante y dialógica.

Arassay Hilario pertenece a esta casta. El resto son los mentirosos.

Otro aspecto que distingue -y esto es ya teoría pseudocientífica mía- a un creador auténtico (aun cuando no se dedique al arte ni a la literatura) es el pensamiento en clave poética, esto es, a nivel de lenguaje hablado y escrito, la capacidad de asociación metafórica y de construcción de símiles. Son individuos con los que platicar, y más todavía chatear, resulta estimulante porque siempre dicen cosas inesperadas. Arassay es de esos. Y en su caso se extiende hasta los títulos de sus obras y los textos con que las adereza en ocasiones cuando las comparte en Instagram. Es un anclaje extra, un bonus semántico que seduce y se acopla perfecto.

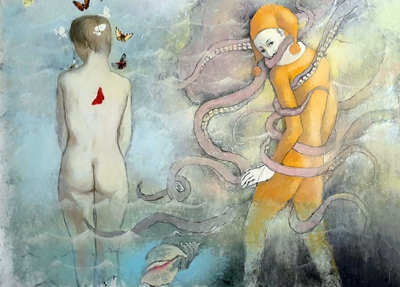

La obra de Arassay no demanda, en primera instancia, una exégesis dolorosa. Su espontaneidad apunta más al paladar. Sin embargo, con frecuencia hay un guiño; la intertextualidad se muestra y se esconde como una liebre hiperquinética. Hay pureza de espíritu, pero no de referentes, y en su caso, la cita suele ser pastiche, no parodia. Un personaje, una textura, una viñeta, una mancha amorfa en una esquina, son elementos de bajo perfil que, muy sutilmente, dan inicio a la cadena infinita de la semiosis.

Las imágenes pueden ser reinterpretaciones de alguna fotografía que le guste, de algún fotograma de película, o simplemente invención propia (un poco a la Andy Warhol, pero más a la Elizabeth Peyton). Y es en ellas rastreable desde la crudeza del expresionismo alemán hasta el humor negro de Tarantino; desde la solemnidad de Tarkovsky hasta la candidez de Miyazaki; desde el simbolismo de Redon hasta la explosividad de Ashley Wood, desde la pillería de Super Mario hasta el glamour de Balenciaga…

Creo distinguir en su obra, tan heterogénea, dos tendencias cardinales. Hay una ruta pop, de colores planos, brillantes, de muñequitos, alegre, ñoña… frente a otra expresionista, de dibujo y degradado, de retrato humano, estilizada, ácida. Las primeras, de aspecto más digital, frente a las segundas, de aspecto más manual. Si bien en aquellas el color tiende a brillar y en estas a ensuciarse, en ambos casos juega un rol decisivo, como dador de profundidades, como árbitro de atmósferas. Hay un fauvismo, una fiereza de hecho. Y ocurre que aun cuando son colores fríos, te salen al paso y te interpelan, se te enfrentan, en vez de –como es usual en ellos– alejarse.

Arassay se me antoja una artista adolescente. No en el sentido de inmadurez, sino en el sentido de frescura. Su obra puede parecer dispersa, caótica, mezclada, pero es la naturalidad con que procede, la pureza de su ímpetu, lo que le da esa inocencia casi infantil a sus creaciones. Ella dibuja a diario, compulsivamente, con frecuencia sin racionalizar lo que hace. El porciento de accidente es alto, el automatismo y la improvisación descuellan y el trance es apoyado por el fondo sonoro, que es clave, contribuye a la hipnosis; al decir de ella misma “la música es tan importante como el café, el lápiz y el papel”, “de preferencia música clásica y Trip hop”. Ese apego al oficio, esa metodología disciplinada, la conduce a una experiencia, que no necesariamente pretende la perfección, pero sí la maestría. Porque dibujar sin esbozar (como es su caso), apenas despegando el lápiz de la superficie, casi sin borrar, dejando que la línea viva autónoma, habla de un impulso visceral casi neurótico. El hacer corresponde a una necesidad pero también a un placer. La inmediatez deviene oscilación. La creación como búsqueda permanente. El no estar en control de nada y a la vez que sea una probabilidad controlada.

Y ojo, aquí pureza no es sinónimo de ingenuidad, en cada imagen suya se huele la intuición de felino. Solo que el no compromiso (salvo, acaso, consigo misma) implica una libertad que a veces cuesta reconocer, pero ahí también habita lo que llamo sinceridad. En cualquier caso, sucede siempre que donde ella declara un boceto, un estudio, un “dibujo tonto”, otros tienen una revelación. Así de intenso es el pinchazo en los ojos.

Como diría Lezama: “su obra tiene la unidad y la apretada sustancia de lo hecho de un súbito en el tiempo”. Y más allá del aparente caos, hay un sentido de la sobriedad que le da a cada imagen una elegancia regia. Hay también un ego, naturalmente, una necesidad de ser vista. Pero no es pretenciosa y eso la exime de ser culpable. A Arassay no le importa nada, ella pinta y punto. Su arte, nacido de una intuición exclusiva, no carga con la falsa alegría de un superyó colectivo.

Sin embargo, a pesar del lirismo y la delicadeza de sus composiciones, aun en las más inocuas, se siente una agresividad, una cierta violencia como de ultratumba.Son comoilustraciones infantiles para adultos en las que subyace algo oscuro. Lo grotesco hermoso. La crudeza a veces es color, a veces línea y otras veces situación. Es que sus piezas también son ejercicios de exorcismo, demonios suaves exteriorizados en el delirio. Y las figuras son casi una extensión de la artista; ellas, al igual que Arassay, van en trance.

Los personajes están como flotando, se bastan por sí solos, no necesitan contexto. Levitan en una visión onírica y a veces hasta se metamorfosean en criaturas de otro mundo. Se visten de atemporalidad, que es a la vez contemporaneidad, y permanecen. Fluye la anécdota a pesar del hieratismo, ellos se mueven aunque no lo parezca. Son figuras que caminan hacia adelante y se precipitan con actitud severa, circunspectas.

Prevalece el retrato, y eso genera una calidez entrañable, una intimidad de diálogo a puertas cerradas. Y no indefectiblemente retrato humano, sino también de animales, criaturas de índole diversa. Apenas se reproducen elementos inanimados.

Eso que Arassay llama “diseño de personajes” yo lo que veo es una obsesión inclinada hacia una especie de arquetipo emocional, un feeling que es cóctel de sentimientos y se adapta al recipiente, según varíe la forma. El aspecto cambia (a veces ni tanto), pero el espíritu es el mismo.

La recurrencia de los rostros asiáticos es un fetiche meramente visual, más allá de toda la influencia japonesa que pueda tener su obra. En cambio, los animales, acostumbran atener una carga simbólica más jorobada. Es curioso, porque la mayor parte del tiempo, suelen ser perros, gatos, osos, conejos, entelequias simpáticas, amigas. Pero hay un grupo de dibujos, de la época en que Arassay aún vivía en Cuba, muy peculiares porque representan escenas, con toda una narrativa específica, en las que el sapo se erige como presencia masculina agresiva. Es poco común hallar “escenas” en la obra de Arassay, y poco común también las imágenes donde el sexo como tema se haga tan explícito e incómodo. Son estos dibujos muy refinados pero muy inquietantes.

La fragilidad, la vulnerabilidad, son apariciones habituales. La representaciónde la niñez, los cuerpos delicados (aunque a menudo se vean también cuerpos voluminosos, pesados), los rostros que apenas sonríen, emanan un aroma a melancolía, a abandono, como cercados por la lejanía. Son figuras solitarias, muy pocas veces acompañadas, y cuando lo están, la compañía con frecuencia es un animal. El hombre y la bestia, el hombre y sí mismo, homo homini lupus.

Cada imagen puede ser un plano de una película y cada una a su vez cuenta una historia diferente. Es fascinante.

Esa exploración esencial en Arassay se hace tangible en la aplastante variedad de las apariencias. En su obra no hay pausas, acaso solo en cuanto a visualidades. Su universo bulle en evaporaciones sistemáticas, contrastantes. El aire de grafiti, muy de trenes, muy de muros, muy de mi habitación teenager, pero a la vez muy de white cube, muy de museo, muy de pared aséptica. El aura ora está, ora se ausenta, como quien se pone y se quita una chaqueta. Nótese que Arassay, si bien no pasó por la academia, sí se ha detenido a estudiar a profundidad, y bebe tanto de la tradición como de lo contemporáneo. Ella es bien consciente de las influencias que la flechan. Y además de la ilustración y la animación, que es donde más se ha desempeñado, también ha hecho diseño de vestuario, de fondos, y de puesta en escena. La suya es una versatilidad muy cosmopolita, que se extiende hasta ese soplo fashion donde los personajes, a menudo, parecen modelos, por las poses, los gestos, los ropajes2, y algunas imágenes parecen material publicitario (la artista también ha colaborado con Benetton, dicho sea de paso). El camaleonismo metropolitano se deja ver, incluso, en esa mezcla de dibujo tradicional con dibujo digital, imbricados en complicidad, y en la recurrencia de la hoja A3, formato como de póster (ya le he dicho que debería probar con dimensiones más grandes, cuando lo haga será un escándalo).

Las composiciones de Arassay son raras, son diferentes, y eso refresca. Hay una sabiduría que se desprende de su obra como el humo de un incienso. Y es subversiva porque retuerce lo que toca. La sustancia es evidente, y su búsqueda, por momentos, deviene crujido y eco. Esta chica crea al ritmo de una “melodía presagiosa”. El vaticinio es luminoso y hoy (anoten la fecha) afirmo, y apuesto con todas las letras, que el futuro será explosivo.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Acciones suspendidas

Por Magaly Espinosa

“en todas las figuras late una naturaleza común cuya presencia se

capta de forma inmediata”

Valeriano Bozal.

Tal parecería que el exergo con el que comienzo este texto, del historiador y profesor español Valeriano Bozal, fue escrito para comentar la obra de la escultora Lisbet Fernández, sin embargo, él se refería al escultor de origen rumano Constantin Brancusi, pero las conexiones en el arte son así, inexplicables, porque a pesar de la distancia en el tiempo entre ambos artistas, el maestro y la creadora cubana, los enlaza la capacidad de impulsar la escultura más allá de lo que poseen en su materialidad.

Una parte considerable de su producción se concentra en esculturas que representan a niños, todos de igual tamaño, un metro de alto, elaboradas en terracota. Ellas conformaron su creación desde la década de los años 90 y sufrieron, como señala la crítica cubana Erena Hernández, transformaciones, sobre todo en cuanto a despojarlas de objetos que las complementaban “juguetes o muebles para niños.”1

Generalmente tienen como única vestimenta, pantalones cortos, calzoncillos o bragas y en escasas ocasiones lucen camisetas o camisas, alcanzando con ello que ganaran en síntesis y fuerza visual. La cantidad de esculturas que componen cada conjunto varía en número, así como su distribución en el espacio, esta que se puede presentar en forma de fila, agrupaciones o enfrentadas unas a otras a través de un cristal.

En una ocasión la artista afirmó: “Dialogar con la infancia o desde la infancia me ha posibilitado acceder a significados que van más allá de su común velo infantil. Percibir con profundidad la seriedad y la agudeza en un niño, nos asegura el entrar en consonancia con particulares reflexiones del comportamiento humano…”2

A través de la figura infantil, esta creadora ha querido acercarse al alma humana, ese fragmento del ser en el que se deposita toda la experiencia, los amores y desamores. Para ello, las despoja de cualquier interrupción depositando en las expresiones de los rostros el peso simbólico de las situaciones, conflictos e incertidumbres que son partes ineludibles de la vida.

Los gestos y las poses son ligeros, el movimiento es apenas perceptible. En algunos conjuntos la frontalidad asumida como pose, se desvía, se ladea, paralizando cualquier posible desplazamiento, encontrándose los conflictos, el diálogo o los intentos de comunicación en la misma circunstancia de latencia.

Siguiendo esta poética, Lisbet incorpora con acierto títulos que orientan al espectador ante qué conflicto o situación lo colocan las piezas. En este sentido, quizás una de las más sugerentes es Sentidos,3 integrada por doce esculturas, acomodadas en número de seis y separadas por un cristal: dos discuten, otras se dicen un secreto, una habla y el otro escucha o simplemente conversan, son instantes de los frecuentes encuentros entre niños.

Cada instalación lo ubica –al espectador– en diferentes situaciones. Mientras en la anterior comprende que ha sido invitado a la escenificación de dichos encuentros, en Escóndete, escóndete (2002) él queda en suspenso. Cinco esculturas en fila miran en direcciones opuestas, dos a la izquierda y tres a la derecha, no se rozan, lucen inquietas, parecen buscar en el entorno que las rodea la respuesta a cómo deben actuar, pero nada sucede. En una proyección similar se encuentra la instalación Silencio, silencio, está formada por tres figuras acompañadas cada una de una sombrilla transparente, pero lo llamativo, además del equilibrio estético que se alcanza entre figura y objeto, se centra en las expresiones diferentes que cada escultura ostenta: una parece preguntar, la otra se asombra o duda y la tercera tiene una expresión de desconfianza. Es poco probable que nos hallemos ante un escenario cargado de un contenido que sea capaz de provocar emociones tan opuestas. Pero esto forma parte del ingenio de la artista para descolocar al espectador de su habitual comodidad, tendremos que detenernos ante ella, meditar sobre qué pretende decirnos y elegir la posible circunstancia que nos impresione.

Otra obra cargada de significado es Caminos (2007), emplazada en una rotonda de la isla de Fuerteventura, ella presenta dos conjuntos de figuras, distribuidas en lados opuestos, todas miran hacia arriba, unas sonríen, otras se muestran un poco más serias, disfrutando de lo que ocurre en el cielo, sin que podamos participar de ello.

Lisbet suspende la narración, pero sin embargo, logra hacernos meditar para que indaguemos acerca de los potenciales sucesos. Este mecanismo estético de comunicación es uno de los encomiables valores de su creación, pues de las expresiones de los rostros, de la forma en la que son ubicadas las figuras entre sí, de los títulos que anuncian los acontecimientos, emerge el contenido de las obras. La solución formal es escueta, el espacio tiene poca presencia, sin embargo, las piezas se inscriben en una línea realista, que supedita cualquier tradición escultórica al diálogo sordo que late entre imagen y espectador.

A pesar de ello, a veces da la impresión de que empezarán a hablar, a hacer preguntas o a reír, aunque nunca están solas, es difícil acertar sobre el momento en el que despertarán de su letargo.

Web de la artista[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

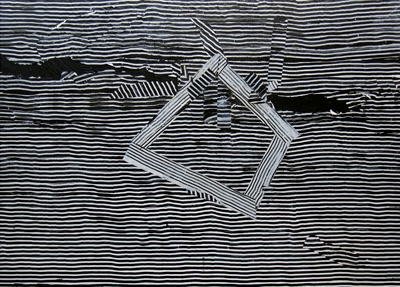

Construir la idea y deconstruir la forma

Por Shirley Moreira

Para Carlos Montes de Oca (Camagüey, 1968) la creación es una ventana abierta hacia una infinidad de posibilidades técnicas y discursivas. Si repasamos sus archivos artísticos no es de extrañar encontrar series simultáneas, procesos de más de cinco años de desarrollo o soluciones formales totalmente diversas. Y es que su trabajo es constante y creciente. Su actitud de compromiso con el arte lo lleva a no dejar que las ideas se acumulen y a canalizarlas por los medios visuales idóneos para cada discurso, pues como él mismo expresa: “hay más tiempo que vida, y las ideas están atadas al mundo material”.

Dibujos, pinturas, fotografías, videos, instalaciones y performance figuran dentro de la labor del artista en los últimos años. En ellos es posible apreciar su concepción ampliada de lo artístico, su filiación a un universo conceptual que se vale constantemente de metáforas para comunicar los significados y un equilibrio justo entre la estética de la bad painting y la más rigurosa y limpia elaboración formal. Pone siempre la forma en función del contenido; y el contenido es amplio y recurrente, de ahí que percibamos su producción desde una gran heterogeneidad.

El arte siempre muestra de alguna manera las huellas de su tiempo y su contexto. Carlos se interesa en este tipo de análisis en el que la historia y su condición a veces cíclica toman protagonismo. Ofrece espacios para que el espectador dialogue con las dinámicas de su cotidianeidad desde otras aristas, de ahí que las relaciones de poder y las problemáticas sociales o políticas sean subtemas a los que llega en esa búsqueda constante de metarrelatos.

En la pieza Nota suicida (2010-2012) recurre a los procesos constantes de la historia. Toma como referencia el fragmento de la calle Tacón que el gobernador general de la isla mandó a cubrir con adoquines de madera, con el objetivo de que el ruido proveniente del trasiego de coches y personas frente al Palacio de los Capitanes Generales no los molestara. El artista reproduce un fragmento de la calle, y mediante la ausencia de algunos adoquines recrea el texto “nota suicida”. Nos habla de los caprichos y excentricidades en que incurren muchas personas con determinadas posiciones de poder y lo peligroso de dichas posturas, sirviéndose así del relato que vuelve una y otra vez para analizar problemáticas de la sociedad contemporánea.

En muchos de sus trabajos busca deconstruir las formas, llevar la visualidad de las piezas a su esencia geométrica o material para desde la aparente simplicidad de la abstracción entrar en un universo mayor de significados. Con Deconstrucción del horizonte, serie que presentara en el año 2015 en Factoría Habana como parte de la Duodécima Bienal de La Habana y en la cual ha continuado trabajando, busca llevar la reflexión del espectador hacia la existencia del horizonte; pero no como un espacio físico o como una línea preestablecida en el paisaje, sino como una metáfora de la condición humana. Las metas, los sueños, los anhelos del individuo son también horizontes que se proyectan, y estos varían en función de sus acciones o la toma de decisiones. El artista nos muestra abstracciones geométricas como metáfora de esa dinámica cambiante del ser humano y la reelaboración constante de los horizontes personales.

La manera en que elabora estas piezas habla de esa inquietud creativa que lo hace buscar siempre el medio propicio para apoyar visualmente el contenido. En este caso las obras son realizadas en acrílico sobre lienzo, pero con una técnica diferente donde trabaja la pintura acrílica a la manera de collage, solo que en lugar de utilizar pegamento, emplea la pintura fresca para adherir el fragmento a la superficie de la tela.

La serie Últimas palabras es el resultado de una idea surgida en el año 2010, y ha mutado formalmente desde la fotografía hacia una solución de corte más instalativo. En las piezas Últimas palabras No. 1 y No. 2 de 2019 vuelve sobre la abstracción geométrica, pero esta vez utilizando lápices que coloca de diferentes maneras, ofreciéndonos un resultado formal limpio y estéticamente hermoso. Al tiempo que nos habla sobre el temor que suscita en la sociedad contemporánea el ser diferente, las piezas se erigen como una oda a la diversidad y al respeto, a la libertad del individuo de elección libre sobre su persona y su contexto inmediato.

Recuerdo la sensación que me dejó la obra de Carlos cuando la seleccionamos para formar parte de la exposición colectiva Fuerza y sangre. Imaginarios de la bandera en el arte cubano contemporáneo. Se titulaba Estandarte, y consistía en doce reinterpretaciones de la bandera cubana. Cada pieza, desde la deconstrucción y geometría acostumbradas, me hacía sentir la esencia y la fuerza de la sociedad cubana, esa unidad dentro de la diversidad, ese existir y resistir amén de las dificultades. Y ahí radica precisamente la mayor riqueza de la obra de Carlos Montes de Oca, en dejarnos sensaciones intensas, en hacernos experimentar la cotidianeidad desde la entelequia, y demostrarnos que nuestras historias personales son únicas e imprescindibles para la construcción de una macrohistoria que se revisita constantemente, pero nunca detiene su curso.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

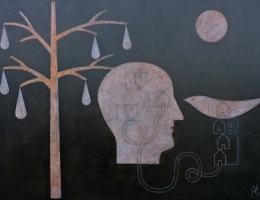

Contemplación y signos

Ricardo Alberto Pérez

La obra de todo artista cuyo quehacer transite por una experiencia perdurable, oculta detrás de su parecer más inmediato una trama poderosa, aquello que termina transformando la creación en la fuerza o energía capaz de promover en el espectador las más diversas inquietudes. En el caso de Enrique Báster (Holguín,1973) está fuerza parece estar contenida en su excitante relectura de la abstracción. Dicha abstracción él la interpreta como un “realismo contemporáneo”, compuesta por una serie de variaciones mentales y técnicas que hacen consistentes a cada una de sus propuestas; en las que confirma que diversas operaciones de la vida actual (el comercio, la bolsa de valores, los diagramas, las cartografías) te remiten a escenarios definitivamente abstractos.

Este trabajo nos ofrece la posibilidad de enfrentarnos a la creación visual en su más espléndida condición de proceso; nos deleitamos con el gesto del que hace creer que prueba o experimenta cuando en realidad facilita que fluya un contenido que será la entrega definitiva, siempre y cuando logre superar con creces cualquier laguna de ingenuidad. Su pensamiento apuesta por la capacidad discursiva del conjunto, la serie asumiendo el mayor protagonismo, explorando y explotando el rico tejido de asociaciones que se crea en el vínculo de semejanzas y diferencias existente entre las obras.

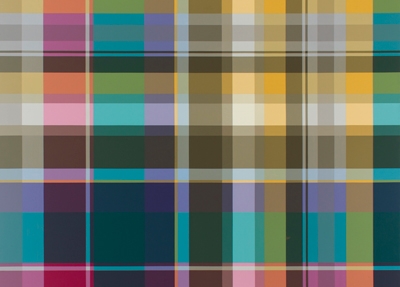

Sus series (Virus, Hacinamientos, Diagramas, Colonia y jardín, y Lugares en proceso, entre otras) son senderos que se definen y retroalimentan desde la propia expansión que exigen sus ambiciones y estrategias para explorar en el ya irrevocable universo de lo fragmentado. Dicha fragmentación va a tener que entrar por el aro del color y sin remedio someterse a cada una de las exigencias que se despliegan, disfrazadas muchas veces de ficciones estrictamente arduas.

Como un detalle imprescindible se debe agregar que dentro de esta trayectoria se capta un minimalismo que va parcelando las piezas, pero a la vez este posee inclinaciones neobarrocas dispuestas a generar conflictos fecundos; en cierta contraposición se observa que por momentos ese neobarroco se desborda y predomina. Así ocurre una crisis dentro de la parcelación que conduce a un camino más homogéneo; un estampido visual que aprovecha la energía de la ruptura para reforzar el sentido poético y la expresión abierta de cada una de esas pinturas. La gran libertad que Báster nos hace respirar delante de los lienzos tiene como punto de partida los propios títulos con los que identifica las series, los cuales disparan una polisemia capaz de multiplicar sus intenciones e imprimir un grosor considerable al territorio donde quedan las marcas de sus principales obsesiones.

Si hablamos de modo más específico de algunas de sus series confieso que me seduce el vigor y conciencia del color que se desprende de Virus; en donde llega a proponer una suerte de regresión, de retorno a los orígenes. Se sumerge en el espíritu sugerente de la geometría logrando una entendible analogía con sus frecuentes usos en la vida contemporánea, por donde las personas tienen que transitar de manera constante; logrando de esta manera cada una de las representaciones puedan interpretarse como testimonios de nuestro contacto con todo lo que nos rodea.

En Hacinamiento, entre otros aspectos propone hasta sus últimas consecuencias la rebelión del mencionado color ante sí mismo. De esa manera acontece la superposición de capas; una revolución endógena, que siempre hará pensar en todo lo que va quedando en la profundidad de cada cuadro, digamos que ese contenido oculto o soterrado viene siendo una de las principales creencias sobre las cuales emerge un paisaje tan fragmentado como intenso, capaz de sugerir los diversos niveles de vida, desde lo microscópico hasta el más complejo tejido social o ecosistema.

Colonia y jardín, la serie más reciente en la que se desenvuelve se presenta como un nuevo reto, sobre todo por algunas sutilezas que aparecen en ella desde el punto de vista formal y también del concepto. En ese sentido es interesante detenernos en la relación que la imagen va ir sustentando con la palabra colonia y su naturaleza tan expandida, dada a múltiples asociaciones. Por otra parte Báster especula a partir de la representación un tanto mimética que en occidente se posee del jardín, todo esto él lo hace convivir dentro de un clima de vitalidad y progresión que a mi manera de entender refuerzaen cada una de las pinturas la dosis de seducción.

Estos entramados se ubican más allá de la propia ciudad, aunque ella persiste sobre todo en el sentido simbólico, en la mente del espectador; en la conciencia de las personas donde funciona como un referente muy dominante. Sus obras van asimilando las impurezas e interferencias de una realidad, que complementa las altas exigencias técnicas a las que él se somete. Aquí de forma constante se activan conexiones, tejidos cuyo alimento esencial se encuentra en esa categoría insondable reconocida como subjetividad; marea que modifica la apariencia de lo visible, hasta su propio destino y nos deja siempre el deseo de seguir desandando por sus misterios.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Todos los caminos conducen al Art Brut

Por Elaine Caballero Sabugueiro

Pablo Picasso marcó el camino para quienes ansían crear, aun cuando las musas no estén de su lado. “Cuando llegue la inspiración que me encuentre trabajando”, decía.

Como una avalancha imparable, Pável Álvarez (La Habana, 1978) se adueña de este criterio y da rienda suelta a su pulso creativo, con la certeza de no parecerse a ningún artista ni imitar las acostumbradas fórmulas del éxito, dos condiciones indispensables para marcar la diferencia en la posmodernidad, cuando el arte, en ocasiones, toma senderos imprecisos.

Tal vez su formación autodidacta o sus particulares experiencias de adolescencia y temprana juventud, lo hayan motivado a escoger el art brut para manifestar sus luces y sombras, aunque asegura lo contrario: el Art Brut lo escogió a él.

Por lo general, las obras del llamado arte marginal, término acuñado por el pintor y escultor francés Jean Dubuffet, no presentan tantos colores. Pável Álvarez, en ese sentido, transgrede los códigos establecidos, trabaja con siete u ocho gamas de colores a la vez, para reflejar una realidad que ha dejado profundas huellas en su vida. ¿Acaso las amargas experiencias no son lecciones aprendidas y generalizadas? ¿Quién se escapa de los malos recuerdos?

Pável Álvarez habla en plural, nos reta a sumergirnos en sus esencias, a descubrir nuevos y múltiples rostros. Detrás de las miserias humanas que refleja, radica un profundo sentido de la alegría, junto a un gran poder de inocencia. Por momentos, figura como un niño debido a su sinceridad y entereza.

Por lo general, sus obras presentan un elemento en común: grandes ojos captan la atención de quienes se detengan a observarlas. Dejan al espectador impávido y siempre con ganas de ver más. La mente humana no deja de pensar constantemente y el pintor se aprovecha de esta situación para lanzarnos un torbellino de ideas, con elementos autobiográficos, que sirven también para sanar las más ásperas heridas.

Un cambio notable se observa en su carrera y es que, al comienzo, las pinturas tenían un fuerte contenido de Art Brut, lo cual se mantiene en gran medida, pero con el tiempo ha explorado otros derroteros ligados al expresionismo y al surrealismo.

Su cosmos artístico evoluciona y he aquí el resultado: una combinación de estilos que tienen como fin último dejar constancia de la belleza expresada en figuras abstractas, despojadas de cualquier malicia y hasta con un poco de locura.

En una de sus series Militares de la Posguerra da vida a rostros figurativos, semejantes entre sí, con una característica en común: de los ojos salen lágrimas que a su vez llegan a la boca. Como quien plasma sus sentimientos y conoce el poder de asociar ideas, llegan estas piezas a impregnarse en el inconsciente, dejan ese halo de emociones un tanto extrañas, no por novedosas, sino por su habilidad para imbricarse y experimentar tristeza, soledad, depresión y por insensato que parezca, cierto optimismo.

Detrás de cada cuadro existe un fuerte contenido de burla e ironía. Ha sido el método que escogió para reírse de aquellos desmanes del pasado. Si su vida hubiera sido otra, tal vez el resultado sería distinto. Pero esta es la realidad: Pável avanza con paso firme y sin vuelta atrás.

Aunque domina cualquier tamaño, buena parte de sus propuestas son a lo grande, llaman la atención con el propósito de buscar detrás de la primera mirada, segundas y terceras lecturas escondidas. Ese es uno de sus aciertos, sumergirnos en una espiral de conocimientos que solo terminará cuando el observador decida.

De igual forma, las obras portan disímiles rasgos etnográficos, hablan de la cultura insular como fenómeno multiétnico. Una pieza como El africano o no al homoracismo, además de contener una carga de identidad, repite la misma fórmula que las anteriores en cuanto al trazado entre la nariz, los ojos y boca, pero esta vez el artista emplea códigos visuales que nos remiten a los patrones heredados de ese continente, sin el cual es imposible explicar Cuba en sus más heterogéneas dimensiones.

La pintura como arma individual en un contexto colectivo es la invitación que nos ofrece Pável Álvarez desde el Art Brut. Sumergirse en su poética resulta fácil. Lo complejo reside en desentrañarlo a cabalidad, descubrir su naturaleza. Una vez dentro de sus representaciones pictóricas, es muy difícil salir con la misma noción de la vida y el mundo.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]