[vc_row][vc_column][vc_column_text]

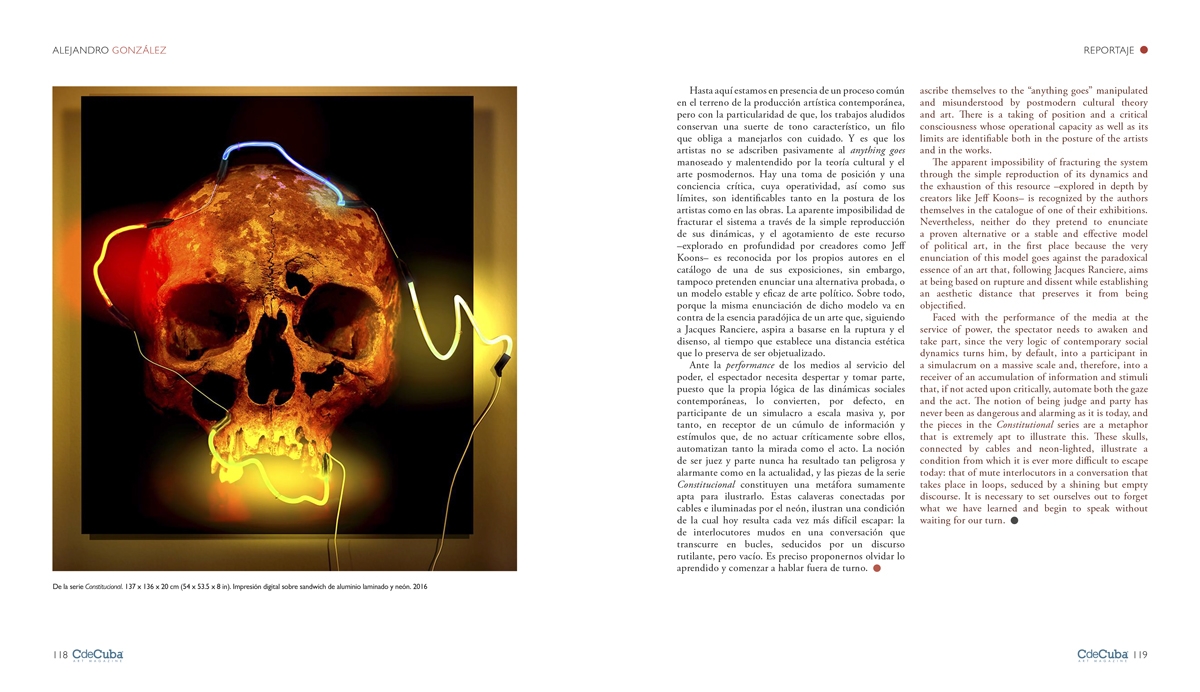

Sobre la persistencia, sobre lo que persiste*

Por Magaly Espinosa

«Todo río, sin excepción, finalmente alcanza el océano».

Entre los años 2008 y 2009, la artista Dania González creó la pieza Nido y la ubicó en un antiguo refugio a 3 metros de profundidad de la tierra, transformando un espacio impersonal, vacío y seco, en su contrario, un lugar donde se tejían impresiones que danzaban entre lo fantasmagórico, lo ilusorio y lo espectral. La entrada; una escalera por la que se podía bajar, daba paso a un gran nido construido con tierra, pasto, semillas, humus de lombriz, sustancias fermentadas y organismos vivos, que igualmente proliferaban en el espacio, materiales de los que emanaban un fuerte olor. Las ramas creaban un entramado que nos cobijaba aislándonos del mundo exterior.

Entre otras obras, cinco años más tarde, realizó el performance Retención, él consistía en acostarse sobre un montículo de madera quemada y cenizas, mientras susurraba frases que eran inteligibles para el público que la observaba. Lo particular de la acción residía en el significado que ese montículo abrigaba, pues contenía los restos de madera desechados de una de las casas en las que vivió, destruida y reconstruida por sus padres. Estos residuos fueron recogidos y guardados por Dania; tumbarse sobre ellos, hablarles, acariciarlos, los dotaba de significados de la vida familiar revividos por su memoria.

Los principios estéticos que animan su creación, son resultado de una ética que funde elementos de la naturaleza con valores humanos. Ella busca en el entorno las huellas de la presencia del hombre, no se trata simplemente de indagar en objetos productos del consumo, son objetos que delatan posibles acciones, elecciones y valores: ¿Qué se abandonó? ¿Cómo se abandonó? ¿Qué estado físico presenta lo abandonado?

A tal postura, en ese interés de darle vida al tiempo, de fusionarse con lo natural, también se encuentra la instalación El cuerpo de la ausencia, el performance El visitante y una intervención en un bosque cercano a la ciudad de Viena, Austria.

La primera consiste en un amasijo de telas, ropas y objetos dejados al azar en la habitación de un edificio en ruinas en Halle, Alemania. Ellos le sirvieron para armar una peculiar escultura que semejaba un enorme cuerpo sin forma, portador de un pasado que cobraba existencia en un nuevo presente. En El visitante la artista aparece cubierta por una capa de lana, recorriendo con esa indumentaria calles y plazas públicas, de la ciudad de Colonia, Alemania. Solo dejaba al descubierto las piernas y los pies y en ocasiones doblada sobre sí misma, se detenía formando un bulto que rompía la armonía del entorno. A la largo de su recorrido se acercaba a las personas que encontraba estableciendo un diálogo mudo, que solo tenía como medio de comunicación la lana que la cubría.

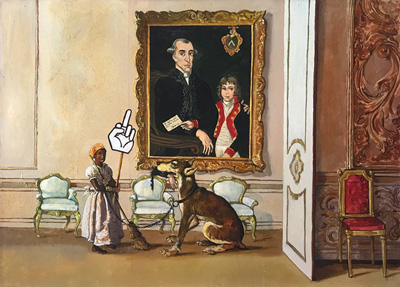

En la intervención realizada en el bosque prepara unos montículos formados de tierra, ramas, hojarasca y plantas vivas, coronados con cornamentas de ciervo. En sus indagaciones en la zona, la artista conoció de una señora que tenía guardadas dos cornamentas, en calidad de recuerdos de su abuelo, ya fallecido que solía caminar por los bosques aledaños a Viena, hace cerca de veinte años y se las donó a ella porque le gustaba la idea de que volviesen al lugar donde pertenecieron, como un homenaje a su abuelo. “…Este es un homenaje a la vida pasada en general, es la devolución de un objeto (un objeto natural pero también una posesión personal) a la naturaleza y al punto de origen, como una manera de completar un círculo, similar a los ciclos de vida, muerte y nueva vida, creando un paralelo entre las experiencias y los recuerdos personales con los procesos de la vida natural y silvestre”. 1

El pasado año la artista comenzó a trabajar sobre una obra en proceso nombrada Sporá, deseando crear otra posibilidad de convivir con la naturaleza. La misma consiste en construir singulares huertos, insertados en barrios y comunidades. Para ello se relaciona con una red de espacios, que según se argumenta en la fundamentación del proyecto, nacen pensados en calidad de: “Espacios habitables e interactivos, adecuados a contextos específicos. Áreas de reparo en lo natural y lo espiritual, enfocadas sobre todo en plantación, colección y sistemas de jardinería y criadero que funcionen como micromundo… (…muchas de las plantas cultivadas son productoras de alimentos o tienen un fin específico de beneficio humano)… asumiendo la naturaleza como espacio de enriquecimiento y espiritualización…” 2

A través de esta pieza la artista estimula la posibilidad de que la interacción social basada en el trabajo conjunto, sea una vía a través del cual se activen normas de convivencia, logrando por medio del arte, una mejoría del entorno natural citadino en su aspecto físico, pues muchas de las construcciones semejan ingeniosas esculturas públicas habitables. Pero a su vez, el dinamismo generado alrededor de esos espacios permite estimular formas de intercambio social, cuya base se encuentra en el desarrollo de modos de convivencia social. Sobre ello nos argumenta: “…En este proyecto, el crecimiento deviene de lo material-espacial a lo espiritual y existencial, y al mismo tiempo relacional; pretendo, a partir de la forma en que se pueden mostrar y compartir los procesos de creación con las personas, haciéndolas partícipes de ellos, reparar en un desarrollo tanto de lo físico y lo natural como de lo cognoscitivo, afectivo e interpersonal…” 3

La exhibición del proyecto en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, ubicado en La Habana Vieja, durante la celebración del 7mo Salón de Arte Cubano Contemporáneo, incluyó el boceto que explicaba su funcionamiento, información de experiencias similares emprendidas en otros países, un taller para preparar al personal que lo llevaría a cabo, junto a la recepción de sugerencias e ideas y la búsqueda de futuros espacios.

Humanizar la naturaleza, es una labor que puede colaborar a despojarla de nuestros abusos, pero a su vez, permite por medio de la intervención del arte apreciarla siendo parte de nuestra sensibilidad, pues no se trata de ocuparla y usurparla, como generalmente ocurre, si no de auparla cuando es recreada y activada desde relaciones de comunidad.

En el contexto de las prácticas relacionales que se han realizado en el arte cubano de las últimas décadas, las acciones de Dania no consisten, como en la mayoría de estas, en agilizar el tejido social y mostrar las mutaciones de la cultura popular, de los hábitos, las costumbres y las creencias, de decirnos sobre los destinos sociales, las elecciones o la maduración de la conciencia ideológica. En medio de tan valiosos temas, ella se perfila como una caprichosa luciérnaga que aparece en sitios inusitados, pretendiendo en cada acción, con cada movimiento de sus alas, inundarnos de los significados que la realidad oculta o que dejaron de interesarnos.

Crear con la propia naturaleza otra naturaleza, con las acciones otra dinámica de la vida social, con los abandonos y vestigios, otra vida y desplazarse así logrando avivar la mirada de un espectador que pasa de ser observador a ser participante. Por todo ello su estética de las relaciones logra ser más espiritual que material.

Notas.

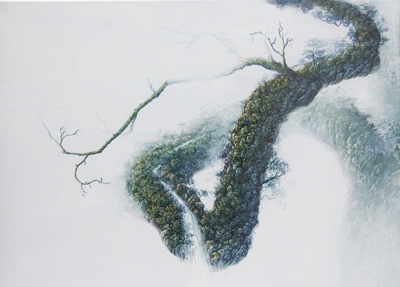

*Título de una obra que forma parte de la muestra El espíritu tardío, integrada por un grupo de dibujos y anotaciones sobre papel, basados, como señala la artista, en la asimilación de la imagen natural como metáfora del estado personal. Viena. 2016.

1 Informacición recogida en un PDF de la obra de la artista

2 PDF de Sporá. Obra en proceso.

3 Idem.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_gallery interval=»0″ images=»7446,7447,7448″ img_size=»1200×692″ css=».vc_custom_1549929649502{margin-top: 10px !important;}»][/vc_column][/vc_row]